Показатели количественной потребности в персонале. Количественная потребность в персонале. Метод расчета по нормам обслуживания

Данный расчет призван решить такие управленческие задачи:

выявить, действительно ли необходимо расширять штат, и принимать нового сотрудника для разделения обязанностей с уже работающим

определить необходимую численность рабочих и их профессиональный и квалификационный состав

Расчет численности персонала может быть текущим или оперативным и долговременным или перспективным.

1. Текущая потребность в персонале

Общая потребность предприятия в кадрах А определяется как сумма:

где Ч - базовая потребность в кадрах, определяемая объемом производства;

ДП - дополнительная потребность в кадрах.

2. Базовая потребность предприятия в кадрах

где ОП - объем производства;

В - выработка на одного работающего.

Более конкретные расчеты, как правило, производятся отдельно по следующим категориям:

Рабочие-сдельщики (с учетом трудоемкости продукции, фонда рабочего времени, уровня выполнения норм);

Рабочие-повременщики (с учетом закрепленных зон и трудоемкости работы, норм численности персонала, трудоемкости нормированных заданий, фонда рабочего времени);

Ученики (с учетом потребности в подготовке новых рабочих и плановых сроков обучения);

Обслуживающий персонал (ориентируясь на типовые нормы и штатное расписание);

Руководящий персонал (определяется исходя из норм управляемости).

3. Дополнительная потребность предприятия в кадрах

Дополнительная потребность в кадрах (ДП) - это различие между общей потребностью и наличием персонала на начало расчетного периода. При расчете дополнительной потребности учитываются:

1) развитие предприятия (научно обоснованное определение прироста должностей в связи с увеличением производства)

ДП = Апл - Абаз

где Апл и Абаз - общая потребность в специалистах в планируемый и базовый периоды;

2) частичная замена практиков, временно занимающих должности специалистов

ДП = Апл х Кв,

где Кв - коэффициент выбытия специалистов (практика показывает, что это 2 - 4 % от общей численности в год);

3) возмещение естественного выбытия работников, занимающих должности специалистов и руководителей (оценка демографических показателей кадрового состава, учет смертности, ...);

4) вакантные должности, исходя из утвержденных штатов, ожидаемого выбытия работников.

3. Долговременная потребность предприятия в кадрах

Этот расчет осуществляется при планировании на период более трех лет.

При определении потребности в специалистах на перспективу и отсутствии детальных планов развития отрасли применяют метод расчета исходя из коэффициента насыщенности специалистами, который исчисляется как отношение числа специалистов к объему производства.

С учетом этого показателя потребность в специалистах будет выглядеть следующим образом:

А = Чр х Кн,

где Чр - среднесписочная численность работающих;

Кн - нормативный коэффициент насыщенности специалистами.

36. Подходы к руководству без конфликтных ситуаций

Практика показывает, что бесконфликтному взаимодействию руководителя с подчиненными способствуют следующие условия:

психологический отбор специалистов в организацию;

стимулирование мотивации к добросовестному труду;

справедливость и гласность в организации деятельности;

учет интересов всех лиц, которых затрагивает управленческое решение;

своевременное информирование людей по важным для них проблемам;

снятие социально-психологической напряженности путем проведения совместного отдыха, в том числе с участием членов семей;

организация трудового взаимодействия по типу «сотрудничество»;

оптимизация рабочего времени управленцев и исполнителей;

уменьшение зависимости работника от руководителя;

поощрение инициативы, обеспечение перспектив роста;

справедливое распределение нагрузки между подчиненным и.

Первый концептуальный подход - "Я сохраняю авторитет или даже стремлюсь в конфликтную ситуацию" Менеджер этого типа имеет много способов разрешения конфликтов. Но перед ним очень часто возникает дилемма: смириться со сложившейся ситуацией или внести в нее свои коррективы? Такая дилемма возникает тогда, когда подчиненные сохраняют свою, отличную от руководителя, позицию и не выполняют требований менеджера, хотя он сообщает им, что необходимо делать. При этом менеджер дает указания почти по каждой операции или стадии работы, тем самым снижает возможность ошибки, а также он является единственным человеком, который полностью представляет себе картину производственного процесса. Сосредотачивая все внимание на назначение подчиненных и определении сроков, способов и места выполнения определенных задач, менеджер надеется, что подчиненные не станут задавать вопросов о том, почему то или задание следует выполнять так, а не иначе. Подчиненный всегда должен давать положительный подход на вопрос о том, ясна ли ему задача или нет. Менеджер такого типа ставит знак равенства между неповиновением и различием точек зрения, поэтому при разрешении конфликта он навязывает свою точку зрения.. Таким образом, менеджерам такого типа надо менять стиль руководства. Если очень часто наблюдается расхождение во взглядах, то это приводит к серьезным конфликтам и необходимо пересмотреть отношение к конфликту.

Второй концептуальный подход - "Я избегаю конфликтных ситуаций", но когда они возникают, я "сглаживаю острые углы во имя единства коллектива".конфликты не одобряются так, как они отрицательно действуют на психологический климат коллектива. Отрицательное отношение такого типа менеджеров объясняется тем, что ему трудно найти золотую середину в противоречиях идей коллектива, так и собственных. Предотвращение конфликта происходит следующими путями:

1. Представление другим возможности для выражения их мнений. Характеризуются тем, что конфликты не допускаются благодаря поддержании руководителем тесного контакта с окружающими -п одчиненными, вышестоящим руководством;

2. Создание климата дружелюбия. В этом случае менеджер поддерживает дружеские отношения со всеми. Эти отношения создают у сотрудников ощущения сплоченности и влияние недовольного сотрудника локализуется. Стремление менеджера к хорошим взаимоотношениям можно объяснить тем, что он стремится показать заинтересованность в делах своих сотрудников. Эти проявления хорошего расположения руководителя к подчиненным способствует созданию в организации духа коллективизма, атмосферы теплоты и защищенности;

3 .Сдерживание разногласий. Эта тактика предполагает действия руководителя. Он неохотно продвигает новую точку зрения, которая может привести к конфликту. Менеджер не должен допускать предложения вроде Я не согласен. Он замечает даже мельчайшие недостатки, но старается не подымать шум. Он не навязывает новую идею, а ведет себя так, чтобы обсуждение этой идеи возникло само собой.

Третий концептуальный подход - "Если конфликт возникает, то я пытаюсь занять такую позицию, которая устраивает всех остальных".. Неприятные факторы фиксируются, но игнорируются, и чаще всего конфликты разрешаются сами собой. При предотвращении конфликтов, такой менеджер использует тактику " отхода на задний план" или выдачу распоряжений и сообщений. При первом подходе наблюдаются различия в поведении - явное и неявное. Явное поведение характеризуется соответствием функциональным обязанностям, т.е может быть присутствие на рабочем месте "от звонка до звонка", нежелание брать больничный лист. Он периодически проявляет слабый интерес к делу, тем самым отвлекает внимание окружающих от реальной ситуации, которую он испытывает к работе. Прибегая к такой тактике, менеджер создает у окружающих иллюзию причастности к более масштабным целям деятельности организации, маскируя тем самым свое "одиночество". Использование метода доведения распоряжений и сообщений заключается в том, чтобы ничего не прибавлять, но и не убывать в плане содержания сообщений, т.е не нести ответственности за определенные действия. Но в тоже время информация, которая идет от подчиненных к вышестоящим руководителям, дублируется таким руководителем, чтобы не казаться отсутствующим "звеном" в информационном процессе. При разрешении возникшего конфликта менеджер выбирает один из следующих способов поведения без раскрытия своих взглядов:

1. Сохранение нейтралитета. При таком методе стиль общения направлен на уклонение от обсуждения противоречий и спорных вопросов. Менеджер такого типа позволяет оппоненту взять вве рх в сп оре или обсуждении, но избегает при этом создавать впечатление, что он "сдается". Нейтралитет в споре сохраняется благодаря таким высказываниям, как "Превосходство, это Ваше мнение и Вы имеете на него право".

2. Разрешение "местной" инициативы. Менеджер понимая и усматривая преимущества в возможности "сортировки" противоречий, отдает себе отчет в том, что полного успеха в этом деле добиться не возможно. В этой ситуации он может предоставить инициативу руководителям на местах, но при этом принять меры предосторожности, чтобы не нести личной ответственности за последствия таких действий.

3. Тактика двойственной позиции. Иногда в организации существуют две точки зрения, каждую из которых разделяют и поддерживают две группы, а менеджер должен выбрать и обязательно высказать свое мнение. Он может поддерживает право существования обеих точек зрения, но в дальнейшем должен присоединиться к любой точке зрения.

4. Метод "внутренней эмиграции". Он направлен на возможность "сосуществования" с конфликтной ситуацией и связан с самоустранением от ее разрешения. Если подчиненные требуют от руководителя решения, то он использует тактику затягивания решения.

Четвертый концептуальный подход - "При возникновении конфликтной ситуации я пытаюсь "пресечь " ее либо доказать преимущество моей точки зрения". Такой менеджер, выбирая между интересами производства и коллектива, ищет компромисс, цель которого - пожертвовать половиной одного показателя, чтобы получить половину другого.

Для предотвращения конфликта менеджер использует следующие подходы:

1 Опора на прошлый опыт. Каждая организация имеет какие -т о традиции, свод неписаных законов, к которым менеджер такого типа относится с уважением. До тех пор пока поведение подчиненных соответствует этим правилам, он считает, что все нормально. В тех случаях, когда можно использовать прецеденты в истории организации руководитель собственных решений не принимает.

2. Протокол. В значительной степени позволяют снизить степень конфликтности, поскольку регламентирует отношения между сотрудниками. Определяет образ действий сотрудников в случаях, когда они не имеют представлений о целесообразности и обоснованности конкретных поступков, а правила помогут ослабить остроту конфликтов.

3. Выработка правил. Широкое использование и разработка новых правил помогают снизить вероятность межличностных конфликтов, но вместе с тем правила содержат "зачатки" бюрократического правления. Их чрезмерное распространение в жизни начинает сковывать инициативу работников, без которой нельзя добиться высоких конечных результатов.

Пятый концептуальный подход - "При возникновении конфликта я пытаюсь определить причины, породившие его, и устранить источник конфликта". Менеджер типа 9.9 создает условия, которые помогают подчиненным понять стоящей перед ними проблемы и выработать личные мотивы для достижения успешных результатов. Для предотвращения конфликта он использует подход "вентилирование". Хорошие результаты дает вентилирование, когда обсуждение проблем, порождающих отчаяние, безысходность, идет с третьей стороны. Это может в достаточной степени ослабить напряжение, что позволяет участникам конфликта внести вклад в решение проблемы.

Потребность в персонале - один из важнейших направлений маркетинга персонала, позволяющий установить на заданный период времени качественный и количественный состав персонала.

Качественную и количественную потребность в персонале рассчитывают в единстве и взаимосвязи.

Качественная потребность, т. е. потребность по категориям, профессиям, специальностям, уровню квалификационных требований к персоналу, рассчитывается на основе:

- профессионально-квалификационного деления работ, зафиксированных в производственно-технологической документации на рабочий процесс;

- требований к должностям и рабочим местам, закрепленным в должностных и рабочих инструкциях, описаниях рабочих мест;

- штатного расписания организации и ее подразделений, где фиксируется состав должностей и рабочих мест;

- документации, регламентирующей различные организационно-управленческие процессы с выделением требований по профессионально-квалификационному составу исполнителей.

Качественная потребность в специалистах и руководителях может быть определена путем последовательной разработки следующих организационных документов:

- система целей как основа организационной структуры управления;

- общая организационная структура, а также организационные структуры подразделений;

- штатное расписание;

- должностные инструкции и описания рабочих мест.

Для определения общей потребности в персонале суммируется количественная потребность по отдельным качественным критериям. Расчет качественной потребности по профессиям и специальностям сопровождается одновременным расчетом количества персонала по каждому критерию качественной потребности.

Задача определения количественнойпотребности в персонале сводится к выбору метода расчета численности сотрудников, установлению исходных данных для расчета и непосредственному расчету необходимой численности работников на определенный временной период.

Количественная потребность в персонале - потребность в численности персонала:

- по организации;

- по отдельным подразделениям организации; или

- по отдельным критериям качественной потребности.

Рабочее место - пространственная зона трудовой деятельности:

- оснащенная необходимыми основными и вспомогательными средствами;

- определенная на основании трудовых и других норм;

- закрепленная за одним или группой работников для выполнения определенных производственных или управленческих работ.

Рабочие места различаются:

- по категориям работников и профессиям;

- по числу исполнителей: индивидуальные и коллективные рабочие места;

- по виду производства: основные и вспомогательные;

- по типу производства: массовые, серийные и единичные;

- по степени специализации: универсальные, специализированные и специальные;

- по уровню механизации: механизированные, автоматизированные, для ручной работы;

- по количеству оборудования: одностаночные, многостаночные.

Описание рабочего места используется при подборе, отборе и найме персонала, при проведении аттестации рабочих мест и работников. Описание рабочего места включает типовые разделы:

· наименование рабочего места;

· классификационная группа рабочего места;

· количество работников на рабочем месте;

· характеристика органов управления им;

· подчиненность органов управления;

· схема замещения должностей на рабочем месте;

· технические характеристики рабочего места (содержание, средства и организация труда);

· требования, предъявляемые к квалификации работника (уровень образования, профессиональное обучение, профессиональный опыт);

· требования физического характера (мышечная нагрузка, осанка, острота зрения, слух, влияние окружающей среды);

· требования психического характера (монотонность работы, способность к регулированию, готовность к кооперации усилий, наличие коллективистского духа).

51. Система показателей по труду, необходимая предприятиям для анализа и планирования.

Система трудовых нормативов - это совокупность регламентированных затрат труда на выполнение различных элементов и комплексов работы персоналом предприятия или фирмы. В рыночной экономике нормативы и нормы труда находят широкое распространение на предприятиях и в организациях всех форм собственности. Они выражают величину затрат труда на осуществление самых разнообразных видов производственной, хозяйственной, предпринимательской и иных сфер трудовой деятельности человека. В планово-экономической деятельности повсеместно используются разнообразные трудовые показатели, в состав которых входят следующие нормы и нормативы.

Нормы времени - выражают необходимые или научно обоснованные затраты рабочего времени на изготовление единицы продукции, выполнение одной работы или услуги в минутах или часах (мин/шт., ч/шт.).

Нормы выработки - устанавливают необходимый объем изготовления продукции за соответствующий плановый период рабочего времени. Величина нормы определяет в натуральных измерителях (штуках, метрах и других единицах) плановый результат работы за смену, час или иной отрезок времени.

Нормы обслуживания - характеризуют количество рабочих мест, размер площади и других производственных объектов, закрепленных за одним рабочим, группой, бригадой или звеном персонала.

Нормы численности - определяют необходимое количество работников соответствующей категории для выполнения заданного объема работы или обслуживания производственных процессов.

Нормы управляемости - регламентируют число подчиненных работников у одного руководителя соответствующего подразделения предприятия. Нормированные производственные задания - устанавливают одному работнику или бригаде плановые объемы и номенклатуру изготовляемой продукции, выполняемых работ или услуг за данный период рабочего времени (смену, неделю, месяц, квартал). Величина производственных заданий измеряется в натуральных, трудовых, стоимостных единицах (штуках, тоннах, нормо-часах, нормо-рублях).

В плановой деятельности предприятий и фирм необходимо применять нормативы технологической, производственной и полной трудоемкости продукции.

Технологическая трудоемкость продукции выражает затраты труда основных рабочих, осуществляющих технологическое воздействие на предметы труда: получение и производство заготовок, разработка и изготовление деталей, сборка и монтаж машин и т.п. Технологическая трудоемкость изделия представляет собой суммарное штучное время в минутах или часах (мин/шт.). Производственная трудоемкость продукции включает затраты труда основных и вспомогательных рабочих на производство единицы продукции, выполнение работы или услуги. Полная трудоемкость продукции характеризует общую величину затрат труда промышленно-производственного персонала на производство единицы или определенного объема работ. Она включает совокупные затраты труда основных и вспомогательных рабочих и специалистов производства, необходимые на изготовление единицы продукции или выполнение работ, а также услуг.

Основой для планирования технологической трудоемкости продукции служат нормативы и нормы времени на одно изделие, а также показатели объема выпуска продукции и работ основного производства. Трудоемкость работ по обслуживанию и управлению производством устанавливается по нормам численности вспомогательных рабочих и административно-управленческого персонала или нормативам соотношения между различными категориями персонала. При планировании полной трудоемкости необходимо выделять прямые и косвенные затраты труда на производство продукции. Прямые затраты на единицу продукции определенного вида и качества устанавливаются соответствующими расчетами. Косвенные затраты на единицу изделия или работы распределяются в процентном отношении к прямым затратам. В общем виде полная трудоемкость продукции равна сумме затрат труда на процессы изготовления, обслуживания и управления производством. Нормы и нормативы затрат рабочего времени и рабочей силы служат основой для планирования самых разнообразных показателей производственно-хозяйственной и социально-экономической деятельности. Нормы затрат рабочей силы, характеризующие величину расхода умственной и физической энергии человека, находят практическое применение при планировании разнообразных социально-трудовых показателей. Нормы затрат физической и умственной энергии определяют допустимые показатели темпа или скорости работы человека, интенсивности труда, расхода человеческой энергии, степени занятости работников, уровня их утомления, тяжести труда и т.п. Они используются для планирования оптимальных условий труда работников, обоснования нормативной интенсивности труда, а также снижения тяжести труда и установления норм компенсационных доплат при работе в неблагоприятных условиях труда. В целях совершенствования внутрипроизводственного планирования все нормы труда целесообразно также подразделять на две взаимосвязанных группы - нормы затрат труда и нормы результатов труда. К нормам, характеризующим конечные результаты труда, относятся, прежде всего, нормы выработки и нормированные производственные или плановые задания. Нормы результатов труда обычно устанавливаются на основе норм затрат труда. Например, норма выработки, в общем, определяется отношением установленного периода рабочего времени (час, смена или месяц) к норме времени на единицу работы (мин/шт.). При использовании трудовых норм и нормативов для планирования, учета и стимулирования производства целесообразно учитывать существующие основные признаки сходства и принципиальные различия между затратами и результатами труда. В рыночных отношениях приоритетное значение приобретает конечный результат труда и производства: объем продажи продукции, и общая сумма полученной прибыли (дохода). Однако общий результат производства предопределяется многими факторами, в формировании величины которых в условиях рынка первостепенную роль играют нормы затрат труда. Это означает, что нормы затрат и результатов труда тесно связаны между собой в единой системе планов. Механизм их взаимодействия заключается в том, что при планировании, например объемов производства и продажи продукции, возможны два взаимосвязанных подхода к выбору оптимального варианта. Первый предполагает получение максимального результата при заданных затратах. Второй - использование минимальных ресурсов для достижения заданного результата. В связи с тесным взаимодействием затрат и результатов вытекает необходимость широкого применения этих нормативов в производственной деятельности предприятий. Система трудовых норм и нормативов, используемых в процессе внутрипроизводственного планирования, должна обеспечивать возможность расчета трудоемкости продукции, работ и услуг не только по отдельным деталям, но и по узлам, комплектам и машинам в целом, а также по всем стадиям производства, категориям персонала и подразделениям предприятия. При этом степень дифференциации норм должна учитывать конкретные особенности выпускаемой продукции, рыночные объемы спроса и предложения, существующие формы и методы разделения труда и организации производства, применяемые технические средства и методики формирования нормативной базы трудовых затрат. При планировании производственной деятельности нормы и нормативы затрат труда по степени их дифференциации могут устанавливаться на отдельные элементы трудовых, технологических и производственных процессов: микроэлементные нормативы на трудовые движения и трудовые действия или укрупненные на трудовой прием, комплекс трудовых приемов, технологическую операцию, технологический процесс, производственный процесс. По видам затрат рабочего времени нормативы и нормы подразделяются на следующие категории: основного или машинного времени, вспомогательного времени, оперативного времени, времени обслуживания рабочего места, времени на отдых и личные потребности работника, подготовительно-заключительного времени, неполного штучного времени, единые и типовые нормы и т.д. Типовые или единые нормы затрат труда разрабатываются на детали, работы и услуги, выполняемые на различных предприятиях по единой групповой или прогрессивной типовой технологии, исходя из современных требований организации труда и производства, применяемой техники, квалификации персонала, режимов работы оборудования и других факторов. В условиях рыночных отношений современные требования к нормативной базе заключаются в расширении состава нормативов и норм и усилении их взаимосвязи в планово-экономической деятельности предприятий, что ориентирует на получение высоких конечных результатов. Поэтому на различных этапах планирования следует использовать также санитарно-гигиенические и эстетические нормативы, социальные и правовые нормы и т.д. Полный состав нормативов позволяет обеспечивать комплексную экономическую оценку процессов труда как по величине затрат рабочего времени, так и по уровню сложности выполняемых работ и степени интенсивности труда. Следовательно, при наличии соответствующих нормативов создаются надлежащие экономические условия для научного соизмерения затрат и результатов на всех стадиях внутрифирменного планирования и тем самым для получения высоких реальных доходов на каждом предприятии.

Практические вопросы

Планирование потребности в персонале — одно из важнейших направлений кадрового планирования, позволяющее установить на заданный период времени качественный и количественный состав персонала.

Как видно из определения, следует различать качественную и количественную потребность в персонале. Эти виды потребности в практике планирования численности рассчитывают в единстве и взаимосвязи.

Планирование потребности в персонале включает следующие этапы:

Обобщенный анализ различных видов планов организации, имеющих влияние на кадровое обеспечение (например, планы производства и реализации, планы инвестиций и т.п.);

Анализ статистики по персоналу, включая информацию о его деловой оценке и продвижении;

Определение фактического состояния по количеству и качеству персонала на планируемый период;

Расчет качественной и количественной потребности в персонале на тот же планируемый период;

Сравнение данных, полученных на двух предыдущих этапах планирования;

Планирование мер по покрытию потребности в персонале.

Качественная потребность, т.е. потребность по категориям, профессиям, специальностям, уровню квалификационных требований к персоналу, рассчитывается исходя из общей организационной структуры, а также организационных структур подразделений; профессионально-квалификационного деления работ, зафиксированных в производственно-технологической документации на рабочий процесс; требований к должностям и рабочим местам, закрепленным в должностных инструкциях или описаниях рабочих мест; штатного расписания организации и ее подразделений, где фиксируется состав должностей; документации, регламентирующей различные организационно-управленческие процессы с выделением требований по профессионально-квалификационному составу исполнителей.

Расчет качественной потребности по профессиям, специальностям и т.п. сопровождается одновременным расчетом количества персонала по каждому критерию качественной потребности. Общая потребность в персонале находится суммированием количественной потребности по отдельным качественным критериям.

Количественная потребность в персонале планируется посредством определения его расчетной численности и ее сравнения с фактической обеспеченностью на определенный плановый период. Можно выделить несколько основных методов расчета количественной потребности в персонале.

Метод, основанный на использовании данных о времени трудового процесса.

Данные о времени процесса дают возможность рассчитать численность рабочих-сдельщиков или рабочих-повременщиков, количество которых определяется непосредственно трудоемкостью процесса.

Для расчета следует пользоваться следующей типовой зависимостью:

Время, необходимое для выполнения

Численность = производственной программы (Т Н ) ´ Коэффициент пересчета явочной

Рабочих Полезный фонд времени 1 рабочего (Т ПОЛ) численности в списочную

В свою очередь,

где п — количество номенклатурных позиций изделий в производственной программе; N i — количество изделий i-й номенклатурной позиции; Т i — время выполнения процесса (части процесса) по изготовлению изделия i- й номенклатурной позиции; Т н.пр. i — время, необходимое для изменения величины незавершенного производства в соответствии с производственным циклом изделий i-й позиции; К B — коэффициент выполнения норм времени (в зарубежной литературе — уровень производительности, уровень использования времени).

КВ = Время изготовления единицы продукции по технологии

Фактическое время изготовления единицы продукции

Количество рабочих мест может быть определено дифференцирование по профессиональным видам работ, по квалификационной сложности работ при соответствующем выделении исходных данных о времени изготовления изделия в соответствии с качественными параметрами потребности в персонале. Пример расчета численности работников по рассматриваемому методу показан в табл. 5.8.

Таблица 5.8

Расчет численности персонала на основе данных о трудоемкости рабочего процесса

| Наименование показателей | Вид работы а | Вид работы Ь |

| квалификация Х | квалификация Y | |

| Трудоемкость изделия, час. - Изделие А Изделие Б | 0,5 0,4 | 0,8 0,3 |

| Производственная программа, шт. А Б | ||

| Итого трудоемкость программы, час А Б | ||

| Время для изменения остатка незавершенного производства, час. А Б | ||

| Итого трудоемкость валовой продукции по программе для обоих изделий, час. | ||

| Планируемый процент выполнения норм, % | ||

| Время, необходимое для выполнения программы, час. | 1190,5 | |

| Полезный фонд времени одного работника, час. | 432,5 | 432,5 |

| Расчетная численность персонала, чел. | 2,8 | 3,2 |

| Принимаемая численность персонала, чел. |

Полезный фонд времени одного работника (Т^) и коэффициент пересчета явочной численности в списочную определяются из баланса рабочего времени одного работника.

Структура баланса приведена в табл. 5.9.

Таблица 5.9

Баланс рабочего времени одного работника

В качестве разновидности рассматриваемого метода может быть представлен подход для определения численности управленческого персонала с использованием формулы Розенкранца, имеющей в общем случае следующий вид:

где Ч — численность управленческого персонала определенной профессии, специальности, подразделения и т.п.; n — количество видов управленческих функций, определяющих загрузку данной категории специалистов; m i — среднее количество определенных действий (расчетов, обработки заказов, переговоров и т.п.) в рамках i-го вида управленческих функций за установленный промежуток времени (например, за год); t. — время, необходимое для выполнения единицы т в рамках i-го вида управленческих функций; Т — рабочее время специалиста согласно трудовому договору (контракту) за соответствующий промежуток календарного времени, принятый в расчетах; К нрв — коэффициент необходимого распределения времени; К фрв — коэффициент фактического распределения времени; t Р — время на различные функции, которые невозможно учесть в предварительных (плановых) расчетах.

Коэффициент необходимого распределения времени (К нрв) рассчитывается следующим образом:

где К ДР — коэффициент, учитывающий затраты на дополнительные функции, заранее не учтенные во времени, необходимом для определенного процесса (); как правило, находится в пределах 1,2 < К ДР < 1,4; К О — коэффициент, учитывающий затраты времени на отдых сотрудников в течение рабочего дня; как правило, устанавливается на уровне 1,12; К П — коэффициент пересчета явочной численности в списочную.

Коэффициент фактического распределения времени (К ФРВ) определяется отношением общего фонда рабочего времени какого - либо подразделения ко времени, рассчитанному как .

Следует отметить, что в общем виде формула Розенкранца служит для проверки соответствия фактической численности (например, какого-либо подразделения) необходимой, которая задается загрузкой данного подразделения.

Для пользования формулой Розенкранца в плановых расчетах ей следует придать такой вид:

так как величины t Р и К ФРВ в этом случае неизвестны.

Пример расчета численности управленческого персонала с использованием формулы Розенкранца приведен ниже на основании исходных данных, указанных в табл. 5.10.

Суммарное время выполнения управленческих функций определяется как:

(500 . 1) + (3000 . 0,5) + (300 . 3) =2900.

Коэффициент необходимого распределения времени:

К НРВ = 1,3 × 1,12 × 1,1 = 1,6.

Коэффициент фактического распределения времени:

Расчет необходимой численности подразделения ведется по формуле Розенкранца следующим образом:

Таблица 5.10

Исходные данные для расчета необходимой численности

управленческого персонала

Продолжение табл.5.10

Как указано в исходных данных (табл. 5.10), фактическая численность подразделения равна 30 чел. Таким образом, расчет необходимой численности показал некоторый излишек (» I чел.) фактического количества сотрудников.

Метод расчета по нормам обслуживания.

В зарубежной литературе принято название «агрегат-метод», показывающее зависимость рассчитываемой численности от количества обслуживаемых машин, агрегатов и других объектов.

Количество рабочих-повременщиков или служащих по нормам обслуживания рассчитывается по следующей формуле:

Число агрегатов ´Коэффициент звгрузки Коэффициент пересчета

Ч = _____________________________________ явочной численности в (5.5)

Норма обслуживания списочную

В свою очередь, нормы обслуживания определяются по формуле:

где п — количество видов работ по обслуживанию объекта; t ед i — время, необходимое для выполнения единицы объема г-го вида работ; п — число единиц объема i-го вида работ на единицу оборудования или иного объекта расчета (например, единицу производственной площади); Т пол — полезный фонд времени работника за день (смену); Т д — время, необходимое для выполнения работником дополнительных функций, не включаемых в t ед i

Расчет численности персонала с использованием норм обслуживания ведется по исходным данным, указанным в табл. 5.11.

Таблица 5.11

Исходные данные для расчета численности персонала по обслуживанию комплекса агрегатов

На первом шаге определяется норма обслуживания:

Отсюда численность персонала:

Метод расчета по рабочим местам и нормативам численности.

Данный метод следует рассматривать как частный случай использования метода норм обслуживания, так как и необходимое число работников по числу рабочих мест, и нормативы численности устанавливают исходя из норм обслуживания.

Численность работников по рабочим местам определяется по формуле

Необходимое число Коэффициент пересчета

(число рабочих мест) в списочную

Нормативы численности определяются следующим образом:

Объем работы

НЧ = ___________________ (5.8)

Норма обслуживания

Применяемый в расчетах по всем методам определения численности коэффициент пересчета явочной численности в списочную позволяет учесть вероятное отсутствие персонала на рабочих местах в течение планового промежутка времени из-за болезни; очередного или дополнительного отпуска; учебного отпуска; прочих уважительных причин.

Указанный коэффициент пересчета можно определить исходя из баланса рабочего времени одного работника для планового календарного промежутка времени через отношение числа фактических рабочих дней к общему числу календарных рабочих дней.

Для расчета численности персонала можно использовать также некоторые статистические методы. Их условно делят на две основные группы: стохастические методы; методы экспертных оценок.

Стохастические методы расчета основываются на анализе взаимосвязи между потребностью в персонале и другими переменными величинами (например, объемом производства). При этом в расчет принимаются данные за предшествующий период и предполагается, что потребность в будущем будет развиваться по аналогичной зависимости. Как правило, для расчета используются такие факторы, которые не требуют сложных математических действий, но дают вполне приемлемые результаты.

Наиболее часто применяются следующие стохастические методы: расчет числовых характеристик; регрессионный анализ; корреляционный анализ.

Расчет числовых характеристик применяется, как правило, в том случае, когда потребность в персонале в значительной мере связана с каким-либо фактором и эта связь достаточно стабильна. Например, при расчете численности ремонтного персонала используются следующие данные: объемы производства за прошедший год; трудоемкость ремонта за этот период. На их основе рассчитывается показатель трудоемкости ремонта на единицу выпуска продукции, исходя из которого определяется объем ремонтных работ на плановый период. Дальнейший порядок расчета выполняется по схеме метода, основанного на данных о времени рабочего процесса.

Регрессионный анализ предполагает установление линейной зависимости между численностью персонала и влияющими на нее факторами.

Общая формула выглядит следующим образом:

где Т Р — трудоемкость работ; a — постоянная величина; b — коэффициент регрессии; х - влияющий фактор.

Следует отметить, что математический аппарат регрессионного анализа подробно рассматривается в учебной и научной литературе по статистике, поэтому в данном учебнике он не приводится.

Прогнозирование потребности в персонале должно осуществляться в тесном контакте со службами, непосредственно решающими вопросы прогнозирования развития организации. К таким службам следует отнести отделы планирования, маркетинга, развития систем управления и т.п.

Планирование и анализ показателей по труду

При переходе от административно-командной системы к рыночной экономике кардинально меняется вся система планирования деятельности организаций, и прежде всего это относится к планированию трудовых показателей. Именно здесь затратная экономика оставила самое тяжелое наследство: численность персонала, удельные издержки на персонал в отечественных организациях в несколько раз превышают показатели, характеризующие аналогичные организации развитых стран.

В условиях централизованного планирования проблемы излишней численности персонала, завышенных издержек на его содержание не беспокоили руководителей организаций. Более того, излишняя численность персонала, особенно управленцев и вспомогательных рабочих, оплачиваемых на основе повременной системы, давала возможность получать от министерств и ведомств соответствующие фонды на заработную плату, гарантировала им экономию по заработной плате, премии и вознаграждения.

Таким образом, организации-монополисты в условиях закрытости внутреннего рынка и отсутствия конкуренции могли позволить себе выпускать продукцию с завышенными издержками. Величина общественно необходимых затрат на производство товаров и услуг приравнивалась к фактически сложившимся затратам. Нерентабельные организации получали дотации из бюджета государства. И все это закладывалось в систему централизованного планирования, в фонды и нормативы, которые спускались в директивном порядке организациям.

Рынок принципиально меняет всю обстановку с планированием, выдвигает новые, весьма жесткие требования. Меняются прежде всего цели и задачи планирования. Раньше планирование рассматривалось организациями как средство «выколачивания» фондов от министерств и ведомств. Руководители организаций старались заложить в планы как можно больше резервов, завышали численность персонала, фонды заработной платы. Министерства и ведомства пытались умерить аппетиты организаций с помощью инструкций, лимитов, нормативов. В общем происходило как бы перетягивание каната между организациями и министерствами и ведомствами. Искусство планирования заключалось с позиции организаций в умении прятать резервы, а с позиций работников министерств и ведомств — в умении раскрывать подобные ухищрения.

Теперь организации получили полную самостоятельность, а вместе с ней пришла и ответственность за планирование своей деятельности. «Директивы» и руководящие указания дают уже не министерства и ведомства, а рынок и конкуренция. Само планирование в этих условиях из средства сокрытия резервов, выбивания завышенных фондов и лимитов превращается в инструмент поиска резервов для улучшения деятельности организаций, повышения их конкурентоспособности и выживаемости в жестких условиях рынка. Меняется и система показателей, с помощью которых планировался труд.

Раньше министерства и ведомства устанавливали организациям в качестве основных показателей: численность персонала, темпы роста производительности труда, уровень выполнения норм, фонд заработной платы, величину средней заработной платы, систему окладов и тарифных ставок; В условиях конкуренции меняется роль и место этих показателей в планировании, выдвигаются новые показатели. Для рынка не имеет особого значения, какой сложился в организации фонд заработной платы или какой была средняя зарплата. Важен теперь другой показатель: сколько было затрачено труда на производство единицы изделий. Причем сравнивать этот показатель придется с величиной, достигнутой конкурентами. Таким образом, на первый план выходят теперь уже не численность персонала, не фонд заработной платы и не средняя зарплата и др., а величина расходов на персонал, отнесенная к единице изделия.

Расходы на персонал — это общепризнанный для стран рыночной экономики интегральный показатель, который включает в себя все расходы, связанные с функционированием человеческого фактора: затраты на заработную плату (нормативный фонд оплаты, поощрительный фонд, резервный фонд); выплаты работодателя по различным видам социального страхования; расходы организации на различного рода социальные выплаты и льготы (пенсионный фонд, фонд занятости, дотации на оплату жилья, оплата транспорта, оказание единовременной помощи и т.п.), на содержание социальной инфраструктуры; затраты на содержание социальных служб, на обучение и повышение квалификации персонала, на выплату дивидендов и покупку льготных акций. При этом расходы на заработную плату, или, как их еще называют в зарубежной практике, базовые расходы, составляют обычно менее половины общей величины расходов на персонал.

В качестве примера можно привести структуру расходов на персонал одной из крупных компаний Германии. Если принять базовые расходы (выплаты по заработной плате) за 100%, то выплаты работодателей по различным видам социального страхования, предусмотренным законом и тарифными соглашениями, здесь составили 59% по отношению к базовым расходам, а так называемые -добровольные социальные затраты предприятия — 50%. Таким Образом, дополнительные расходы на содержание персонала составили 109% по отношению к расходам на заработную плату. В свою очередь, добровольные социальные расходы на этом предприятии складываются следующим образом: 51,8% из них расходуются на обеспечение по старости; 25,5% — на различного рода денежные пособия; 9% — на содержание социальных служб; 11% — на обучение и повышение квалификации персонала; 2,7% — прочие расходы.

В рыночной экономике установление допустимой величины расходов на персонал становится отправной точкой для планирования всех других показателей по труду. Если в организации величина расходов на персонал превышает установившуюся у конкурентов, то дальнейшая деятельность такой организации становится проблематичной. В зарубежной практике в годовых отчетах организаций в обязательном порядке публикуются сведения о численности и структуре персонала, о затратах на заработную плату, расходах на обеспечение по старости, отчислениях на социальные нужды, видах добровольных услуг социального характера и размерах расходов на их осуществление, об участии рабочих и служащих в прибылях организации.

Для того чтобы организациям было легче сопоставить свои расходы на персонал с расходами конкурентов, в Германии, например, «Немецкое общество управления персоналом» с участием представителей различных фирм разработало рекомендации, которые предусматривают единообразие в содержании и методике представления сведений о расходах на персонал.

Особую значимость планирование расходов на персонал приобретает еще и потому, что в условиях рынка единственным товаром, который будет неуклонно дорожать, является рабочая сила. По расчетам экономистов Германии, где установился высокий уровень заработной платы, расходы на персонал в расчете на год на одного работополучателя эквивалентны стоимости трех новых легковых автомобилей среднего класса. К тому же приходится учитывать и влияние изменений в численности персонала на величину побочных расходов: на обеспечение работополучателей спецодеждой, на организацию и оснащение дополнительных рабочих мест, на оборудование и отопление служебных помещений и т.п.

В нашей стране в условиях рынка и конкуренции также должна создаваться соответствующая система показателей по труду, Опирающаяся на зарубежный опыт и учитывающая особенности переходного периода в отечественной экономике. Подобная система показателей должна быть гласной и единообразной для всех организаций-конкурентов, регулярно публиковаться в официальных источниках. Это позволит организациям осуществлять анализ и планирование своей деятельности на научной основе, на базе широкой и достоверной информации о конкурентах. Методика расчетов и представления показателей по труду должны устанавливаться Минтруда РФ совместно с соответствующими отраслевыми министерствами и ведомствами.

Примерный перечень показателей по труду, необходимых организациям для анализа и планирования, а также оценки своей конкурентоспособности приводится в табл. 5.12. В таблице дан тот минимальный набор показателей, с помощью которых организации смогут проводить анализ и сопоставлять результаты своей деятельности с конкурентами, закладывать в основу планирования такие показатели, которые обеспечивали бы им необходимый уровень конкурентоспособности.

Карта организации дает возможность установить прямые связи с родственными организациями, получить в случае необходимости дополнительные сведения, определить взаимовыгодные условия сотрудничества в условиях рынка. Общеэкономические показатели позволят организациям оценить уровень своей конкурентоспособности, сопоставить свои масштабы производства, свои финансовые возможности, уровень социального развития с родственными организациями-конкурентами. Кадровые показатели дают возможность оценить рациональность профессиональной структуры кадров, правильность расстановки персонала. Средний возраст работающих позволяет судить о потенциале трудового коллектива. В Японии, например, этот показатель обязателен в отчетах о деятельности всех фирм.

Новыми для отечественных организаций являются показатели расходов на персонал. Анализ величины этих расходов, их удельного веса в общих издержках производства дает возможность оценить эффективность использования трудовых ресурсов. Структура расходов на персонал позволяет судить о рациональности организации заработной платы, структуре доходов работающих, степени социальной защищенности персонала.

Таблица 5.12

Система показателей по труду, необходимая организациям для анализа и планирования

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Характеристика показателя |

| А. Карта организации (отрасль, виды продукции, форма собственности, адрес, телефон, факс) | |||

| Б. Общеэкономические показатели. Объем производства. Величина основных фондов. Удельный вес основных фондов непроизводственного назначения. Производительность труда а) в натуральном измерении б) в стоимостном размере. Прибыль. Удельный вес фонда потребления в прибыли | руб. »» % шт. руб. » » % | Масштаб производства. Тоже Уровень социального. развития. Эффективность использования трудовых ресурсов. Финансовое состояние организации. Уровень социального развития | |

| В. Кадровые показатели Численность персонала Удельный вес рабочих Удельный вес руководителей Удельный вес специалистов Удельный вес служащих Текучесть кадров Средний возраст работающих. | чел. % »» » »» чел. лет | Величина организации. Структура персонала. Неудовлетворенность условиями труда. Потенциал человеческого фактора |

Продолжение табл. 5.12.

| Г. Расходы на персонал Общая величина расходов, в том числе: Затраты на заработную плату. Удельный вес заработной платы в издержках на персонал. Средняя заработная плата. Средняя заработная плата руководителей Расходы на социальные выплаты, предусмотренные законом. Удельный вес в издержках. Расходы на дополнительные социальные выплаты и льготы. Удельный вес в издержках Расходы на содержание социальной инфраструктуры Удельный вес в издержках. Расходы на программу. «Участие в прибылях». Сумма выплаченных дивидендов. Расходы на персонал, отнесенные на единицу изделия. Удельный вес расходов на персонал в общих издержках производства | руб. » % руб. руб. » » % руб. % руб. % руб. » » » % | Расходы на человеческий фактор. Рациональность. организации заработной платы. Уровень оплаты труда. Дифференциация в оплате труда. Степень социальной защищенности работающих. Уровень социального развития. Включенность персонала в управление производством. Структура доходов персонала. Эффективность использования человеческого фактора. | |

| Д. Условия труда. Удельный вес работающих во вредных условиях труда. Уровень травматизма. Уровень заболеваемости. Расходы на выплату льгот и компенсаций за неблагоприятные условия труда | % дни/чел. »» руб. | Забота о здоровье работника. |

Особого внимания к себе требуют показатели, характеризующие условия труда. Неблагополучное положение с условиями труда, сложившееся в отечественных организациях еще до проведения реформ, резко обострилось и ухудшилось при переходе к рынку. Для того чтобы выжить в условиях рынка и конкуренции, организации стали экономить на всем возможном, прежде всего на охране и условиях труда. Все это наносит большой урон здоровью работающих.

В этих условиях планирование производительности труда и численности персонала становится необходимым инструмент том поиска путей снижения расходов на персонал. Основной целью планирования производительности труда и численности персонала является теперь поиск резервов, использование которых позволило бы организации выйти на такой уровень расходов на персонал, который был бы ниже, чем достигнутый конкурентами, и обеспечивал тем самым возможность выживания в условиях рынка.

При этом меняются как методики, нормативная база, так и последовательность расчетов по планированию производительности труда и численности персонала. За точку отсчета при планировании производительности труда и численности работающих необходимо принимать удельные расходы на персонал. Если в организации расходы на персонал, отнесенные к единице про-дукции, превышают общественно необходимые, сложившиеся в результате конкуренции, то деятельность такой организации становится нецелесообразной. В качестве нормативной базы при расчетах необходимо использовать показатели, достигнутые аналогичными организациями-конкурентами. При планировании показателей по труду следует исходить из предельно допустимых расходов на заработную плату и соответствующих удельных расходов на персонал, а затем уже определять необходимый уровень производительности труда и допустимую численность персонала. Вопросы планирования производительности труда подробно рассмотрены в параграфе 5.6.

При планировании расходов на оплату труда следует предоставить подразделениям полную самостоятельность в формировании и использовании средств на оплату труда, возможность самим определять необходимую численность персонала, самостоятельно распределять заработанные средства, неся за все это ответственность. При этом система формирования фондов оплаты труда должна быть взаимоувязана на всех уровнях управления производством и исключать возможность перерасхода единого фонда оплаты труда организации. Отсутствие такой связи ведет к разбалансированности всей системы формирования фондов оплаты труда. В этих условиях организация не сможет расплатиться со всеми подразделениями из единого фонда оплаты труда. Вместе с тем система формирования фондов оплаты труда должна быть увязана с системой учета движения предметов труда в производстве, с выпуском конечной продукции и не допускать различного рода приписок и искажений в оплате труда.

Проектируемая система должна также исключать возможности проявления группового эгоизма низового звена управления по отношению к более высокому звену, т. е. интересы коллектива подразделения должны быть выше интересов отдельных бригад, а интересы организации должны, в свою очередь, иметь приоритет по отношению к интересам отдельных подразделений.

В этих условиях фонды оплаты труда подразделений следует рассчитывать на основе стабильных, но в то же время динамичных нормативов. С одной стороны, норматив формирования фондов оплаты труда должен быть стабильным, чтобы гарантировать подразделению получение заработанных средств при выполнении плановых показателей, а с другой — он должен быть динамичным, учитывать изменения, происходящие в условиях работы, и прежде всего структурные сдвиги в номенклатуре выпускаемой продукции, снижение трудоемкости.

Нормативы формирования фондов оплаты труда должны быть дифференцированными для разных подразделений и учитывать различия в условиях их работы, прежде всего структуру заработной платы — соотношение сдельной и повременной оплаты, а также различный запланированный рост объемов производства, разные задания по снижению трудоемкости. Применение единого для всех подразделений норматива формирования фондов оплаты труда (ФОТ) может привести либо к его необоснованному росту в одних подразделениях, либо к нехватке средств на выплату заработной платы всем категориям работающих в других.

Наиболее полно изложенным выше требованиям отвечает так называемый приростный норматив, разработанный учеными Государственного университета управления (автор М.А. Дьяченко). При расчете приростного норматива выделяются условно-постоянная часть заработной платы коллектива (оплата труда повременных рабочих, руководителей, специалистов и других служащих) и переменная часть (заработная плата рабочих-сдельщиков). При этом весь прирост рассчитывается только на переменную часть.

Формула приростного норматива выглядит следующим образом:

где У ПБ i — удельный вес переменной части заработной платы в общем фонде (в базовом периоде); К vi — коэффициент, учитывающий рост объема производства; К ci — коэффициент, учитывающий структурные сдвиги в выпускаемой продукции; К ti — коэффициент, учитывающий планируемое снижение трудоемкости продукции.

Обязательным требованием к системе планирования фонда заработной платы является обеспечение гибкости этой системы, наличие четкой обратной связи между располагаемым фондом оплаты труда в целом по организации и величиной фондов оплаты, начисляемых подразделениям. Так, если всем подразделениям установить стабильные нормативы формирования фондов оплаты независимо от величины фонда оплаты труда организации, то в случае невыполнения организацией установленных обязательств эти нормативы теряют свой смысл, так как не окажется достаточных средств, чтобы расплатиться по ним с подразделениями.

Для того чтобы обеспечить взаимную увязку величины фондов оплаты труда подразделений с единым фондом оплаты труда (ЕФОТ) организации и не допустить его перерасхода, целесообразно разделить фонды оплаты подразделений на две части: нормативную часть фонда оплаты труда, рассчитываемую с помощью приростного норматива, и поощрительный фонд оплаты труда, величина которого будет зависеть как от вклада коллектива данного подразделения в конечные результаты работы организации в целом, так и от величины единого фонда оплаты труда.

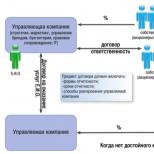

С учетом всего сказанного порядок планирования фондов оплаты труда в организации можно схематично представить с помощью рис. 5.7. Как видно из рисунка, формирование фондов оплаты идет одновременно в двух направлениях — сверху и снизу. В первом случае составляется смета расходов ЕФОТ организации, выделяются необходимые средства на поощрение по итогам года, на оказание единовременной помощи и другие нужды и дополнительные льготы, закладывается резерв предприятия и определяется размер средств, которые можно израсходовать на текущие выплаты коллективам подразделений предприятия. Во втором — происходит расчет средств, потребных на нормативную оплату труда всех подразделений предприятия. Разница между размерами средств, выделенных на текущие выплаты, и суммой нормативных ФОТ подразделений составляет поощрительный фонд организации.

Такой порядок формирования фондов оплаты следует установить и на уровне подразделений. В этом случае ФОТ коллектива подразделения будет складываться также из двух частей — нормативной и поощрительной. Наконец, принцип выплаты нормативного заработка будет осуществлен и для первичных трудовых коллективов — бригад. Таким образом, принцип разделения общего заработка на его нормативную и поощрительную части будет универсальным и проходить через все уровни управления производством.

Такая система формирования фондов оплаты труда позволяет более тесно увязать интересы подразделений на разных уровнях управления производством; в то же время исключается возможность перерасхода средств в целом по организации, закладывается гибкая прямая и обратная связь между фондами оплаты организации и фондами оплаты подразделений, первичных трудовых коллективов.

Каждый коллектив подразделения при этом становится, с одной стороны, полноправным хозяином нормативного фонда оплаты и, следовательно, будет кровно заинтересован в поиске резервов для роста производительности труда, сокращения численности персонала. С другой стороны, каждое подразделение становится теперь заинтересованным и в общих результатах работы организации, получая из общего поощрительного фонда определенную часть, соответcтвующую его вкладу в конечные результаты работы организации.

Подобный порядок формирования фондов оплаты труда был спроектирован учеными Государственного университета управления совместно со специалистами Первого Московского часового завода и внедрен в реальных условиях работы предприятия. Осуществление этого проекта показало его высокую эффективность, изменило всю обстановку с планированием и расходованием фондов оплаты труда, изменило психологию руководителей и в целом коллективов подразделений.

Если раньше руководители подразделений старались заполучить от администрации завода как можно большую численность персонала, соответственно, побольше и фонд оплаты, выступали в качестве своего рода иждивенцев, то теперь, в условиях нормативного метода формирования фондов, они, получив полную самостоятельность и ответственность за расходование этих фондов, превратились в полноправных хозяев положения с организацией заработной платы, стали изыскивать возможности для сокращения численности персонала и, соответственно, повышения заработков остающейся части работников.

Еще одна особенность планирования в условиях рынка — возросший динамизм этого процесса, необходимость постоянно отслеживать обстановку, складывающуюся на рынке товаров и рынке труда, и вносить необходимые поправки в деятельность организации. В этих условиях намного усложняются задачи планирования, увеличивается число факторов, которые приходится учитывать в процессе планирования, усиливается подвижность этих факторов (особенно это относится к внешним, не зависящим от предприятия факторам). Сокращаются сроки и периоды планирования, сближаются и переплетаются задачи планирования и оперативного управления.

Рис. 5.7. Порядок планирования фондов оплаты труда

В этом отношении немалый интерес представляет опыт японский фирмы Toyota. Здесь, поданным службы маркетинга , устанавливается размер помесячной выработки продукции. Затем — путем деления месячной выработки на число рабочих дней в данном месяце — рассчитываются дневная выработка, режим работы оборудования, определяется необходимая численность работающих, производится расстановка людей. Таким образом, на предприятиях фирмы как бы стираются границы между планированием и оперативным управлением.

В условиях рынка и конкуренции меняется последовательность этапов планирования, возникают новые взаимосвязи и соотношения между планированием и анализом показателей по труду, задачи планирования и анализа тесно переплетаются. При этом можно выделить три вида анализа: предварительный, текущий и ретроспективный.

Предварительный анализ предшествует разработке плановых показателей. Это совершенно новая группа аналитических задач для отечественных предприятий. Для их решения необходима Информационная база — банк данных об организациях-конкурентах. Служба маркетинга должна постоянно обобщать и обновлять сведения о деятельности аналогичных отечественных и зарубежных организаций, о ценах на аналогичную продукцию, об издержках на персонал, об уровне заработной платы, численности персонала, затратах на социальное страхование, на социальные выплаты и льготы, предоставляемые работникам предприятием, о степени участия работающих в распределении прибыли, об уровне дивидендов и др.

Сопоставление этих внешних данных с собственными показателями дает возможность организации определить стратегию своего дальнейшего развития, установить ориентиры и предельно допустимые показатели при планировании труда, которые обеспечивали бы конкурентоспособность коллектива, возможность занять и удержать свою нишу на рынке.

Вторая группа аналитических задач, составляющих содержание текущего анализа, направлена на изучение главным образом внутренних факторов деятельности организации, на выявление отклонений фактических показателей от запланированных и причин этих отклонений. При этом данные, полученные в результате анализа, должны сопоставляться не только с плановыми показателями своей организации, но и в первую очередь с показателями, достигнутыми конкурентами.

Текущий анализ следует проводить как в разрезе отдельных изделий и статей расходов, формирующих издержки на персонал (расходы на оплату труда, социальное страхование, социальные льготы и компенсации, содержание социальной инфраструктуры, социальных служб, выплаты дивидендов и др.), так и по уровням управления (организация в целом, подразделения, бригады), по местам возникновения расходов. Опираясь на результаты текущего анализа и учитывая ситуацию, складывающуюся на рынке, организации могут оперативно принимать решения по устранению возникающих отклонений, по сохранению и расширению занятой ниши на рынке.

Ретроспективный анализ проводится по всему кругу показателей, в разрезе различных изделий, статей расходов, применительно к местам возникновения расходов. Результаты анализа позволяют организациям выявить динамику и тенденции изменений как издержек на персонал, так и производительности труда, численности персонала, затем сопоставить достигнутые показатели с соответствующими данными конкурентов, выявить слабые места и определить пути повышения конкурентоспособности коллектива.

К принципиально новым задачам относятся планирование и анализ социальных выплат и льгот, расходов на выплату дивидендов. Различного рода социальные льготы и выплаты, размер выплачиваемых дивидендов существенно влияют на уровень доходов персонала и позволяют привлекать и закреплять работников высокой квалификации. Опыт зарубежных стран свидетельствует, что по мере развития рыночных отношений доля социальных льгот и выплат в общей величине расходов на персонал неуклонно возрастает, расширяется набор дополнительных выплат и льгот, предоставляемых фирмами и организациями своим работникам.

Эффективное использование средств на социальные льготы, выплату дивидендов предполагает детальный анализ их расходования как по организациям в целом, так и в разрезе подразделений, категорий работающих, статей расходов. При этом анализ должен проводиться в тесной взаимосвязи с показателями, характеризующими деятельность организации (рост производительности труда, снижение себестоимости, улучшение качества продукции).

Рынок и конкуренция предъявляют жесткие требования к оперативности и достоверности информации, используемой при планировании и анализе. Известно, что в условиях конкуренции преимущество перед другими производителями имеет тот, кто владеет более оперативной информацией, кто быстрее других сумеет собрать информацию, обработать ее и своевременно принять необходимое решение. Обладание достоверной и оперативной информацией становится необходимым условием успеха, выживания в конкурентной борьбе.

Из всего сказанного становится очевидным, что в условиях рынка планирование и анализ показателей по труду представляют сложную и динамичную систему взаимоувязанных задач с большим числом переменных и возможностью получения многовариантных решений. Совершенно очевидно, что успешно функционировать такая система задач может только при условии применения ЭВМ. В этой связи возникает потребность, во-первых, в создании развитой сети АРМ для специалистов, занимающихся планированием и анализом показателей по труду, во-вторых, в разработке на этой основе системы задач и формировании соответствующей информационной базы.

При такой системе специалисты должны иметь доступ к банку информации, хранящейся в большой ЭВМ, установленной в вычислительном центре организации. Это позволяет при решении задач по планированию и анализу показателей по труду использовать информацию из смежных подсистем АСУП организации, расширить границы и содержательность решаемых задач, более тесно увязать их с основными показателями эффективности работы организации.

Планирование производительности труда

В условиях рыночных отношений задача повышения производительности труда как источника реального экономического прогресса становится жизненно важной для дальнейшего развития экономики. Как показывает мировой опыт последних десятилетий, именно страны с самой высокой производительностью труда, а не с самыми большими ресурсами становятся экономическими лидерами. Не случайно в экономически развитых странах функционируют специальные учреждения, разрабатывающие технологии управления производительностью (например, в Западной Европе действует Европейская ассоциация национальных центров производительности, в Юго-Восточной Азии — Азиатская организация производительности, в США — Американский центр производительности труда и т.п.).

Производительности труда уделяется значительное внимание и на уровне организаций всех сфер деятельности как одному из важных показателей эффективности, характеризующему степень рациональности применения трудовых ресурсов и используемому для целей внутреннего анализа и планирования дальнейшей эффективной хозяйственной деятельности организации. Последствия повышения (снижения) производительности труда для отдельных организаций и общества в целом представлены на рис. 5.8.

Один из наиболее важных уроков японского успеха, как справедливо заметил М.Х. Мескон, заключается в том, что невозможно добиться устойчивой производительности при спонтанной, импульсивной реакции на любые возникающие проблемы. Не имея конкретных целей по производительности, невозможно определить, является ли достигнутый уровень высоким или низким. Цели служат ориентирами при решении вопроса о том, какая работа повышает общую производительность, а какая мешает ее росту. Руководство организации должно обеспечивать рост производительности посредством процесса планирования.

Планирование производительности труда — определение уровня производительности труда и темпов ее роста, обеспечивающих конкурентоспособность организации.

На уровень и динамику производительности труда влияет множество факторов.

Рассматривая факторы на уровне отдельной организации, их можно разделить на две группы:

Внешние, т.е. не находящиеся под управлением организации (действия правительства, законодательство, инфраструктура, рыночные механизмы, конкуренция, общая социально экономическая ситуация и положение в конкретной отрасли и регионе, состояние материально-технического снабжения, обеспеченность природными ресурсами, состояние трудовых ресурсов, культура и социальные ценности и пр.); внутренние, т. е. находящиеся под управлением организации (стратегические решения, организационные вопросы, трудовые отношения, руководящие кадры структурных звеньев, технология, средства производства, качество продукции, условия труда, информация и пр.).

Эти факторы могут влиять на производительность труда как в сторону ее повышения, так и в сторону понижения. Особую сложность представляет необходимость учета внешних, нередко труднопредсказуемых факторов. Что же касается внутренних факторов, то их влияние на производительность труда в большей степени определено и легче поддается оценке при планировании. Анализ и обобщение факторов, способствующих росту производительности труда, помогает менеджерам координировать усилия персонала организации, что само по себе служит одним из главных условий обеспечения производительности на всех стадиях и уровнях управления организацией.

Самая сложная проблема, связанная с планированием производительности труда, заключается в том, чтобы выявить, уравновесить, стабилизировать различные тенденции, а не только определить приемлемый для организации уровень производительности труда. Организации, способные учесть противоречивые тенденции, будут иметь преимущества перед конкурентами в период резких экономических колебаний.

Рис. 5.8. Последствия повышения (снижения) производительности труда

В настоящее время важно не только разработать новые подходы к планированию производительности труда, но и не забыть традиционные методы. В недавнем прошлом при планировании производительности труда в отечественных организациях использовались два метода: прямого счета и пофакторный.

Метод прямого счета предоставляет возможность рассчитать уменьшение численности персонала под влиянием конкретных организационных мероприятий и соответствующий рост производительности труда. Последовательность действий при использовании данного метода выглядит следующим образом: вначале определяется плановая численность персонала по отдельным категориям с учетом ее возможного сокращения в результате запланированных мероприятий; затем на основании рассчитанной плановой численности персонала и планового выпуска продукции определяются уровень производительности труда и темпы ее роста по сравнению с базовым периодом.

Пофакторный метод предполагает выделение факторов, оказывающих влияние на уровень и рост производительности труда, и оценку их воздействия. В дореформенный период планирование производительности труда в нашей стране осуществлялось на основе Методических указаний к составлению государственного плана экономического и социального развития, в которых приводилась единая типовая классификация факторов роста производительности труда.

Данный метод не устраняет недостатков планирования от достигнутого, присущих методу прямого счета, поскольку исходная численность, которая в дальнейшем корректируется под влиянием различных факторов и используется для расчета роста производительности труда, устанавливается в зависимости от планируемого объема производства, т.е. испытывает на себе влияние прошлого периода. Помимо этого пофакторный метод не учитывает затрат овеществленного труда и по этой причине завышает темпы роста производительности труда. Однако при прогнозировании на определенный период можно использовать действующую методику расчета влияния факторов на рост производительности труда. Классификация факторов роста производительности труда по внутреннему содержанию и сущности приведена в табл. 5.13.

Последовательность действий при использовании данного метода выглядит следующим образом: первоначально определяется базовая численность персонала на планируемый период при условии сохранения базовой производительности труда, затем рассчитывается ожидаемое изменение численности персонала под влиянием каждого из выделенных факторов посредством сопоставления затрат труда на запланированный объем продукции при планируемых и базовых условиях, а далее — суммарное изменение базисной численности и прирост производительности труда в планируемом периоде.

Для определения влияния того или иного фактора на рост производительности труда рассчитывается экономия рабочей силы по отношению к численности работников, необходимых для выполнения планируемого объема работ при базовой производительности труда (выработке).

Исходная численность работников (Ч И) на планируемый объем работ может быть определена следующим образом:

а) при неизменной структуре объема производства

где Ч баз — численность работников в базовом периоде, чел.;

IОП - индекс роста объема производства;

б) при наличии структурных сдвигов

где Ч баз i — численность работников i-го структурного подразделения в базовом периоде, чел.; ЮП i — индекс роста объема производства i-го структурного подразделения.

Таблица 5.13

Факторы роста производительности труда

| Научно-технические | Организационные | Структурные | Социальные |

| Внедрение новой техники и технологий. Механизация и автоматизация производства. Изменение в структуре парка или модернизация определенного оборудования. Изменение конструкции изделий, качества сырья, применение новых видов материалов. Прочие факторы | Увеличение норм и зон обслуживания. Специализация производства и расширение объема кооперированных поставок. Изменение реального фонда рабочего времени. Совершенствование управления организацией. Сокращение потерь от брака продукции. Снижение числа работников, не выполняющих установленные нормы выработки. Прочие факторы | Изменение объема производства. Изменение удельного веса отдельных видов продукции и отдельных производств в общем объеме. Прочие факторы | Изменение качественного уровня персонала. Изменение отношения работников к труду. Изменение условий труда. Прочие факторы |

Важнейшим фактором, влияющим на рост производительности труда, является повышение технического уровня производства. Экономию рабочей силы (ЭЧ p), например, за счет модернизации действующего или внедрения нового оборудования можно рассчитать по следующей формуле:

ЭЧ p = × Ч И × (Т Д /Т К) , (5.14)

где М — общее количество оборудования, шт.; М ст — количество немодернизированного оборудования, шт.; М м — количество нового или модернизированного оборудования, шт.; П Т — рост производительности труда при эксплуатации нового или модернизированного оборудования; Т Д — число месяцев действия нового или модернизированного оборудования; Т К — календарное число месяцев в планируемом периоде.

При этом экономия численности работающих (ЭЧ ППП) определяется по следующей формуле:

ЭЧ ППП = (Ч ПППИ × Э Р × У З) / (100 × 100), (5.15)

где Ч ПППИ — исходная численность рабочих для производства планируемого объема продукции исходя из выработки базового периода; У З — доля рабочих, занятых обслуживанием оборудования, в численности промышленно-производственного персонала, %; Э Р — относительная экономия численности рабочих, %.

Э Р = × Т Д /Т К) × 100. (5.16)

Следующая группа факторов, учитываемых при планировании производительности труда, связана с совершенствованием управления, организации производства и труда. При расчете роста производительности труда за счет совершенствования управления организацией используется метод сравнения (существующей в данной организации численности работников управления с численностью занятых в сфере управления в передовых организациях с более совершенной структурой управления, а также с проектными данными).

Влияние совершенствования нормирования труда на рост его производительности устанавливается с помощью прямого счета, т.е. определением соотношения между численностью работников при научно обоснованных нормах и существующей численностью. Рост производительности труда за счет «подтягивания» рабочих, не выполняющих нормы выработки, определяется двумя способами:

а) исчислением непосредственного роста производительности труда за счет «подтягивания» рабочих, не выполняющих нормы выработки, до 100%-го или среднего процента выработки коллектива по формуле

П Т = [Ч р1 × (100 × X 1) + Ч р2 × (100 × X 2)] × Д/(Ч р1 + Ч р2), (5.17)

где Ч р1 и Ч р2 — численность рабочих по группам, у которых уровень выполнения норм ниже 100%; X 1 и Х 2 — средний процент выполнения норм соответственно по группам; Д — удельный вес рабочих, не выполняющих нормы выработки, %;

Численность производственных рабочих-повременщиков и вспомогательных рабочих устанавливается по штатным расписаниям, где показывается явочная численность, которая определяется по числу рабочих мест в соответствии с технологией производства, нормами обслуживания и сменностью работ.

Расчет потребности в ИТР, служащих, МОП и охране осуществляется в соответствии со структурой управления предприятием и штатным расписанием.

Численность охраны и пожарной охраны определяется по числу постов охраны, нормам обслуживания и режиму работы, а численность учеников - в соответствии с дополнительной потребностью в работающих или с учетом возмещения их убыли.

Методы расчета количественной потребности в персонале:

Метод, основанный на использовании данных о времени трудового процесса

Данные о времени трудового процесса позволяют рассчитать численность рабочих, количество которых определяется непосредственно его трудоемкостью. Для расчета используют следующую типовую зависимость:

где Т н - время, необходимое для выполнения заданной программы;

Фt - нормативный (полезный) фонд рабочего времени одного работника;

Кп - коэффициент пересчета явочной численности в списочную

В свою очередь,

,

,

где n - количество номенклатурных позиций изделий в производственной программе;

Nі - количество изделий i -й номенклатурной позиции;

Ті - время выполнения процесса (части процесса) по изготовлению изделия i -й номенклатурной позиции;

Т н.прі - время, необходимое для изменения величины незавершенного производства в соответствии с производственным циклом изделий i -й номенклатурной позиции;

Kв - коэффициент выполнения норм времени (в зарубежной литературе - уровень производительности, уровень использования времени), который, в свою очередь, находят по формуле:

Количество рабочих мест может быть определено дифференцированно по профессиональным видам работ, по квалификационной сложности работ при соответствующем выделении исходных данных о времени изготовления изделия в соответствии с качественными параметрами потребности в персонале.

В ходе расчетов используют такой показатель, как нормативный (полезный) фонд рабочего времени. В случае, когда режим работы на предприятии отличается от разработанного министерством, предприятие самостоятельно рассчитывает фонд рабочего времени на основе баланса рабочего времени одного работника. Структура баланса и пример его расчета приведены в табл. 2 . Как рассчитать численность работников по рассматриваемому методу, показано в табл. 3 .

Таблица 2. Баланс рабочего времени одного работника

|

№ п/п |

Показатель баланса |

Порядок расчета |

Пример |

|

Календарный фонд времени, дней |

|||

|

Количество выходных и праздничных дней |

В соответствии с режимом работы |

10 (только праздничные) |

|

|

Количество календарных рабочих дней |

|||

|

Количество дней невыходов на работу |

В соответствии с плановыми оценками невыходов |

||

|

Количество фактических рабочих дней |

|||

|

Изменения рабочего времени из-за сокращения или увеличения рабочего дня, ч |