"рыцарь науки" расправляется с ученым. Бизнесмен сергей конин отошел от политики Сергей конин дождевые черви

Мало кто знает, что дождевые черви - домашние животные, которые играют колоссальную роль в производственном цикле продуктов питания. Всего 100 гр. биогумуса требуется, чтобы вырастить 1 кг. настоящих био-овощей, ягод, зелени или фруктов исключительного качества. Биогумус - идеальное питание для растений. Где брать биогумус? Дождевые черви поедают навоз (компост), переваривают его и "на выходе" получается биогумус. Известно, что всего 1 кг. дождевого червя, каждый день поедает 1 кг. пищевых отходов, а на 1 кв. метре живет и работает до 10 кг. дождевого червя.

Дождевые черви никуда не убегают. Если их кормить и поить (увлажняя гряду), они быстро размножаются (коконами), растут в общей массе и количестве, едят и создают биогумус.

Разведение дождевого червя - это отличный бизнес.

Сравните дождевого червя, например, с коровой. Корова ест качественную пищу, которая стоит денег. Дождевой червь ест отходы. Из одной коровы через год будет "только 2 коровы", а из 1 дождевого червя будет 1 500 штук. Дождевой червь не болеет и не передает инфекций человеку. Корова болеет, в то числе ужасными болезнями, такими как туберкулёз, бешенство и даже оспа. Корова уверенно дает в год 10 000 кг. навоза, но даст ли она столько молока - это "очень большой вопрос".

Биогумус исчисляется в литрах (как порошок). Себестоимость биогумуса - 5 руб. литр. Цена "на месте производства" оптом от 10 руб. за литр. Имея всего 100 кв.м. червятника, вы произведете 100 кубов биогумуса. Он прекрасно хранится, и его покупают оптом и в розницу. Если вы посадите на биогумуса чеснок, вы получите уже 1000 тонн био-чеснока. Стоимость 1 000 тонн био-чеснока будет стоить 100 млн. рублей оптом. Таким образом биогумус легко конвертируется в продукты питания и дает "прибавку" не только в весе, но и в денежном выражении.

Почему биогумус лучше, чем навоз?

Биогумус лучше чем навоз. В биогумусе нет врагов для растений, это чистое питание и лекарство для любого вида растений. В навозе (и компосте) есть семена сорняков, яйца насекомых, всяческие бактерии и грибки, вредные для растений. Биогумус можно вносить в корневую систему растений, навоз нельзя. Если вы попробуете выращивать на биогумусе, больше никогда не захотите возиться с навозом и всякими перегноями. Биоумус позволяет контролировать стабильное качество будущего урожая. Томаты будут ароматными и пахнуть томатами, огурцы - огурцами, а у перцев будет толстая сочная стенка.

Производство биогумуса и выращивание на нём растений - это природоподобная технология. Растения, завершая свой цикл, сгнивают, гниль съедают дождевые черви, выдавая питание для новых растений. Поедая растения, корова до 60% питательных свойств растений оставляет в навозе, чтобы дождевой червь наелся, дал хорошее потомство и выдал качественный биогумус. Будет больше биогумуса, будет больше сочных кормов. Так устроена природа. И ещё важное свойство биогумуса - он не растворим в воде. Пока растение не найдет его в почве и не съест, биогумус будет ждать. Если пойдет дождь, биогумус набухнет (это почвенный гель), но останется на месте, а вот навоз с водой попадет в водоем (подземный или наземный) и заразит его. Всего 1 куб навоза делает непригодным 1 000 кубов воды.

Как зародилось червеводство в России?

Когда в 1998 г. профессор Игонин Анатолий Михайлович заключил договор с ОАО "Грин-ПИКъ" (Генеральный директор Конин Сергей Степанович), никто не предполагал, что 20-летние разработки русского ученого станут активно внедряться в реальное сельское хозяйство. Игонин А.М. придумал слово "биогумус", а так же вывел гибрид дождевого червя "Старатель", он стал основоположником развития червеводства в России.

Результатом сотрудничества бизнесмена и ученого стало создание племенного хозяйства дождевого червя, единственного в России (в г. Коврове), запуск промышленного производства биогумуса, издание книг, получение патентов и открытие школы "червеводов". На сегодняшний день обучено свыше 1 300 человек из России и со всего мира, из них 43 китайца. На сегодняшний день Концерн "ПИКъ" - самый крупный производитель биогумуса в России. Это - открытая для сотрудничества система, позволяющая предпринимателям быстро осваивать технологию производства биогумуса в любом месте.

и ученого стало создание племенного хозяйства дождевого червя, единственного в России (в г. Коврове), запуск промышленного производства биогумуса, издание книг, получение патентов и открытие школы "червеводов". На сегодняшний день обучено свыше 1 300 человек из России и со всего мира, из них 43 китайца. На сегодняшний день Концерн "ПИКъ" - самый крупный производитель биогумуса в России. Это - открытая для сотрудничества система, позволяющая предпринимателям быстро осваивать технологию производства биогумуса в любом месте.

Потребители биогумуса - не только фермеры, но огородники и простые дачники. Причем количество людей, которые начинают разбираться в качестве биогумуса, растет с каждым годом.

Грозит ли на самом деле человечеству голод?

Есть много теорий о том, что человечество имеет риск тотального голода и поэтому нужны ГМО и химические методы удобрений. Но это совершенно не верно. Известно, что при производстве 1 кг. пищи, сельское хозяйство и перерабатывающая пищевая промышленность создает 10 кг. различных органических отходов. Человек с среднем в день съедает 1,5 кг. еды, то есть каждый из нас невольно «создает» 15 кг. отходов в день, а это - огромная нагрузка на природу. Однако, если эти отходы скормить дождевым червям, то получится примерно 10 кг. биогумуса. А этого в свою очередь достаточно, чтобы вырастить 100 кг. новых био-овощей, ягод и фруктов. Так что разговоры о том, что якобы «химические удобрения» нужны, чтобы «спасти человечество от голода» - это миф.

Именно дождевые черви накормят мир, создавая биогумус, на котором экофермеры вырастят чистые качественные био-продукты. Корпорации, создающие ГМО и выращивающие химически зараженные овощи и фрукты проиграют в этой борьбе, потому что горожане своим кошельком проголосуют за продукты, созданные на основе природных технологий.

Что делать, если вы озабочены проблемой отходов?

Представьте себе, что вы, или ваши близкие, озабочены тем, что само ваше существование доставляет окружающей природе ущерб, и вы бы хотели перерабатывать все органические отходы, которые возникают при производстве пищи для вас.

Если семья из 3-х человек будет иметь червятник всего 10 кв.м., то этот червятник переработает в день 45 кг. отходов, то есть весь объем порождаемого пищевого мусора. К тому же, будет произведена инвестиционная (чистая) прибыль в размере не менее 30% в год. Не хотите сами заниматься выращиванием дождевых червей? Вы можете купить 10 кв. метров червятника на свою семью и «спать спокойно». Стоимость такой инвестиции составляет всего 20 тысяч рублей за 1 кв. метр недвижимости: капитальное сооружение, червятник, с зачервлённой грядой, за которой ухаживает мастер.

Концерн «ПИКъ» создал специальную программу для горожан, которые хотели бы, чтобы личное стадо дождевых червей круглые сутки работало на них и будущее их детей, перерабатывая отходы, создавая новую ценность - биогумус, и к тому же, приносящее инвестиционную прибыль, из расчета 30% годовых. Эта программа хорошо представлена

В 2005 году Российская Академия естественных наук присудила генеральному директору ОАО «Грин-ПИКъ» С.Конину звание «Рыцарь науки и искусства». Звучит красиво, невольно внушая почтение. Но поэтичные титулы - это одно, а проза деловой жизни - совсем другое. Не знаем, как насчет покровительства искусствам, а вот со служителем науки у Сергея Степановича история вышла, мягко говоря, некрасивая, на грани уголовщины. Или за гранью - в этом еще предстоит разобраться.

Вначале была идиллия

Игорь Николаевич Титов познакомился с Сергеем Степановичем Кониным в 1999 году и был приятно удивлен его знакомством с предметом своего научного интереса. Это объяснялось просто. Бизнесмен после дефолта подыскивал новую нишу - востребованный экспортный товар. И на одной из сельскохозяйственных выставок нашел его. Это был биогумус - продукт жизнедеятельности дождевых червей путем переработки ими органических отходов. На внешнем рынке товар котировался, суля немалую прибыль. Решено было сделать ставку именно на него. Купив у профессора А.Игонина патент, Конин создал внутри своей корпорации новую структуру, призванную заняться вермикультурой (разведением червей и производством биогумуса), и нуждался в специалистах.

На тот момент желания ученого и предпринимателя совпадали. Один получал возможность заниматься любимым делом, другой - ценный кадр с высоким научным потенциалом. Так Титов стал сначала замдиректора по науке, а потом - директором инновационного центра «Грин-ПИКъ».

Вот только цели у них, как оказалось, были разными.

Титов очень долго, годами, находился под действием обаяния Конина. Потом все изменилось.

Хорошо узнав Сергея Степановича, я пришел к убеждению, что его цель - не процветание России, а только личное обогащение, - говорит Игорь Николаевич. - Он планировал вовлечь в червеводство и производство гумуса тысячи сельчан, скупать у них товар по дешевке и, став монополистом, продавать его на внешнем рынке. При этом произносилось много красивых слов о процветании России, об улучшении экологии, повышении плодородия почв. Но это - лишь легенда, необходимая для раскрутки бизнеса. А я поначалу считал, что он - исключение из всех бизнесменов, что он чуть ли не гений бизнеса, что если б было 100 или 1000 таких Кониных, это было бы благо для России. Что если бы такой человек стал губернатором (а у него есть такие амбиции) или даже президентом - это хорошо для страны. Но потом понял, что ошибался. Такой человек у власти - по-моему, это очень опасно.

В чем - в чем, а в харизме и умении убеждать людей Конину не откажешь. Видно, в Новосибирском военно-политическом училище, которое он в свое время закончил, хорошо учили будущих замполитов и политруков. Отрезвление к его соратникам, как правило, приходит слишком поздно. Не стал исключением и Титов.

Мимо денег

Игорь Николаевич - классический тип ученого, - рассказывает его жена Галина Алексеевна. - Он живет только своей работой. Ведь первый гуминовый препарат, «Гумисол», он сделал прямо дома, в квартире. Я тогда только поставила новую ванну салатного цвета - он ее всю испортил. Вы не представляете, что у нас дома делалось, червяки по квартире ползали… Фанатик! Поэтому он был так рад предложению Конина. Ведь ему давали возможность заниматься делом его жизни и сулили сказочные перспективы. Он работал как одержимый - уходил в 7 утра, приходил в 8 вечера, 6 дней в неделю, из командировки ехал не домой, а в свой офис в «Заре». А я только один раз увидела Конина и сказала мужу: он тебя обманет. Он мне не поверил.

Игорь Николаевич самоотверженно занимался любимым делом и не заикался об оплате. Его официальный оклад составлял 3800 рублей, остальное, по его словам, он получал в конвертике в конце месяца. Это называлось «бонусом». Суммарно выходило 9000 рублей. «Серые» деньги - обычная практика, сын Титова Алексей получал их точно так же: 1,5 тысячи по ведомости, 2,5 - отдельно.

Оценить вклад Титова в развитие конинского бизнеса сложно. Он поистине неоценим. Игорь Николаевич за 6 лет работы в «Грин-ПИКе» стал широко известен международной научной общественности, его, к смущению этого скромного человека, называли «ведущим российским ученым», в его электронном почтовом ящике - 8 тысяч писем на двух языках. Он разработал промышленные технологии вермикультивирования, позволившие компании нарастить серьезные обороты: в 2003 году - 5 млн рублей, в 2004 - 25 млн, в 2005 - предполагалось в 5 раз больше. Он занимался внедрением технологий, подготовкой и проведением научных конференций, писал доклады для себя и Сергея Степановича, писал научно-техническую документацию, готовил к изданию и редактировал книги и новый журнал «Дождевые черви - источник богатства», ездил с боссом в загранкомандировки, участвовал в переговорах. И еще находил время для научной работы. Он подал заявки на два патента.

О патентах стоит сказать отдельно. Их, как мы сказали, два: «Способ получения биогумуса» и «Способ получения биостимулятора роста и развития растений из гумусосодержащих веществ». Но странная вещь получилась. В бумагах значится имя изобретателя - Титов (не один, а в хорошей компании начальника), а название патентообладателя другое - ОАО «Промышленно-инвестиционный капиталъ» (ОАО «Концерн «ПИКъ»).

От меня факт получения патента вообще скрыли, - рассказывает Игорь Николаевич. - Но даже если не я патентообладатель, по закону я как автор должен получать 2% от прибыли. Какова она, мне судить трудно. Но я знаю, что только жидкого препарата производится около миллиона бутылок в год, не говоря уже о биогумусе. Я стал требовать положенные выплаты. В конце концов заплатили 25 600 рублей, как кость бросили - «пусть Титов порадуется». Я ожидал суммы десятикратно большей, зная масштабы производства. Конин любил повторять: «Титов станет миллионером… когда я буду миллиардером». Еще он постоянно говорил, что «денег на всех хватит». Но я вижу, что пока денег хватает только Кониным - все его племянники уже на иномарках ездят, а мне платят, как продавщице овощного лотка.

Такое положение перестало устраивать ученого. Претило и поведение работодателя:

У меня сложилось мнение, что разветвленная структура корпорации и многочисленные директора нужны ему для каких-то загадочных целей, допустим, для ухода от налогов, а на самом деле решения принимает только он. На еженедельных субботних совещаниях он постоянно унижал кого-то из руководителей. Я ждал, когда придет моя очередь. Но со мной он обошелся иначе.

Недовольство было взаимным - Конину, по-видимому, не нравилось, что Титов все чаще вспоминал о своем авторском вознаграждении. Вероятно, он решил, что в услугах специалиста больше не нуждается - «мавр сделал свое дело» - и с ним пора расставаться, причем самым экономным способом.

Хроника мартовского конфликта

В инновационном центре ОАО «Грин-ПИКъ-инвест» (офис 327-329 в ОАО «ГТК «Заря» во Владимире) в марте работало четверо: И.Титов - директор, его сын А.Титов - технолог-биотехнолог, О.Филимонцева - референт-переводчик, Д.Гринчук - переводчик.

1 марта утром позвонил С.Уткин (исполнительный директор ОАО «Грин-ПИКъ-инвест») и сообщил, что Конин принял решение о том, что все сотрудники центра в связи с производственной необходимостью должны ездить на работу в Ковров. На следующий день Титов едет в Ковров, знакомится с соответствующим приказом Уткина. Понимает, что началось «выдавливание» - электричка из Владимира прибывает в 9.05 утра, в Деловой центр в лучшем случае можно прибыть только в 9.30 утра, а не в 9.00, как предписано, - опоздания неизбежны. Условия оплаты проезда не прописаны, а билет в два конца стоит 98 рублей.

Сотрудники центра, за исключением Гринчук, написали заявления на имя С.Конина на отпуска с 6 марта. Конин их не подписал, а 6 марта замгендиректора ОАО «Грин-ПИКъ-инвест» Д.Горбатов сообщил, что Титов 16 марта должен принять участие в Международной конференции «БИОТЕХ-2006» в Москве - сделать научный доклад.

11 марта у Титова - традиционная поездка в Ковров на совещание директоров, которое так в тот день и не состоялось. (Это суббота, но в корпорации негласно 6-дневная рабочая неделя.) А 13 марта в 9.00 замгендиректора ОАО «ГТК «Заря» И.Чистов и администратор Е.Конин сообщили, что по приказу С.Конина инновационный центр ОАО «Грин-ПИКъ-инвест» опечатывается. Персоналу дали несколько минут, чтобы забрать свои личные вещи.

Сотрудники центра обратились в инспекцию по труду. Руководство начинает требовать с них заявления об уходе по собственному желанию, потом меняет требование - девушкам-переводчицам предлагают остаться, «выживают» только Титовых. Они вновь пишут заявления на отпуск - с 15 марта. 16-го Игорь Николаевич выступает в Москве. А 19 марта, в воскресенье, ему позвонили.

Крик был такой, что голос в трубке слышали все, кто был в комнате, - рассказывает Игорь Николаевич. - Меня оскорбили за то, что я посмел пожаловаться в инспекцию по труду. Звучали угрозы мне и членам моей семьи физической расправой, если в дальнейшем возникнут какие-либо проблемы: «Я вас на клочки разорву, сотру в порошок!» А 27 марта получаю почтовое извещение с уведомлением о том, что я уволен с работы с 1 марта за прогулы - за систематическое отсутствие на рабочем месте без уважительных причин. Это при том, что после 1 марта я не только во Владимире работал, но и в Ковров ездил, и в Москву! Наши трудовые книжки нам выслали по почте. Эти письма находятся в почтовом отделении № 35. Мы их пока забирать не желаем.

Нашла коса на камень

Вероятно, Конин не ожидал, что тихий ученый окажет сопротивление столь могучему противнику. Но Игорь Николаевич не хочет сдаваться - по факту угроз он уже обратился с заявлением в УВД. Кроме того, в его силах подпортить репутацию Сергею Степановичу - у него обширные связи и блестящая репутация в научном мире, в том числе и за рубежом. А как только распространилась информация о его расставании с «ПИКом», посыпались самые заманчивые предложения от конкурентов. У Титова, по его словам, есть еще 17 разработок - заявок на патенты, которых Конину не видать. Так что кто проиграл, а кто выиграл, еще надо посмотреть.

Мы воздержимся от пространных рассуждений о методах бизнеса по-конински - факты говорят сами за себя. А правовую оценку эта история, будем надеяться, еще получит.

Ал. Ивченко, Владимирские Ведомости, 18.04.2006

Бизнесмен Сергей Конин предлагает построить в Коврове фермерский рынок на условиях народного финансирования или краудинвестинга. Вот как предприниматель описывает механизм проект в своем :

«Фермерский рынок задуман, как связующее звено между экофермерами и горожанами – покупателями. При проектировании фермерского рынка для города Коврова Владимирской области изучался опыт работы сельскохозяйственных рынков не только в России, но и за рубежом. В проекте реализованы лучшие решения по продвижению свежих и натуральных продуктов от поля до покупателя. Например, покупатели смогут оставить заказ на продовольственную фермерскую корзину. Рынок будет работать и в онлайн-режиме, как интернет-магазин. Проект сразу создавался в качестве типового, чтобы предлагать его для строительства в различных регионах России».

Конин обещает, что строительство рынка будет вестись с применением энергоэффективных технологий. Бизнесмен заявляет, что одной из задач проекта будет стимулирование сельхозтоваропроизводителей на экологическое земледелие и выращивание «чистых» сельхозпродуктов. По перспективным планам, рынок должен обеспечить не менее 500 новых рабочих мест.

По словам самого Сергея Конина, будущий объект сейчас находится в стадии незавершенного строительства. «Замороженная коробка» была приобретена у бывшего собственника одним из индивидуальных предпринимателей.

«И теперь, так как у нас краудплатформа, а он - член нашего потребительского общества, мы решили его по долям реализовать», - объясняет бизнесмен .

Предприниматель рассказывает, что, несмотря на то, что в размещенной в публичном доступе информации о проекте пока не так много желающих принимать в нем участие, потенциальных инвесторов на самом деле уже около пятнадцати.

«Сейчас - период заключения контрактов, мы ведем переговоры. А публично выставили этот проект для того, чтобы найти еще инвесторов, и уже можно было смело входить в проект. Нам нужно сделать так, чтобы к сезону мы были готовы к реализации и завершению этого проекта. На сегодняшний день проект освоен где-то на 30%», - говорит бизнесмен Конин .

Расчетная стоимость каждого нового рыночного корпуса площадью 1404 квадратных метра - 60 миллионов рублей. Инициаторы проекта заявляют, что в 2017 году планируют построить 2 корпуса. А в перспективе их может быть и больше - это будет зависеть от общей суммы собранных денег. В идеале - на базе торгового кластера «Первомайский рынок» должно появиться 3 специализированных корпуса, в которых будут продаваться овощи-фрукты, молоко и молочные продукты, мясо-рыбу, товары для фермеров, садоводов и огородников.

За каждый «квадрат» будущей площади просят по 60 тысяч рублей:

«Инвесторы заключают инвестиционный контракт и после ввода объекта в эксплуатацию становятся компаньонами, получают свидетельство на право собственности доли в фермерском рынке, соответствующей объему своих инвестиций».

Задача такого рынка - объединить город и село. Продукция должна реализовываться как в оффлайн, так в онлайн-режиме:

«Мы объехали почти все, что сегодня существует, и взяли тот формат, который работает по принципу самообслуживания. То есть, фермер поставляет товар, и с ним идет еженедельный расчет. То есть получается не так, как в торговых сетях, когда он 45 дней ждет расчета с ним за скоропортящийся товар и 90 дней - за товар длительного хранения. У нас каждую неделю идет расчет с фермерами - поэтому это для них привлекательно».

Единственное условие вхождения в проект, кроме обязательства производить продукцию без использования химии, - ответственность поставщика за наличие свежего товара на рыночных полках:

«Я смотрел, как это сделано в Китае. Там сбор урожая идет ночью, в пять утра происходит отгрузка, и в восемь он уже оказывается на полках магазинов. То есть, это всегда те овощи, которые собраны сегодня, а не вчера».

Бизнесмен Конин считает, что экологически чистая фермерская продукция должна стоить не бешеные деньги, а столько же, сколько и та, что произведена с использованием химии:

«Это миф, что такие продукты дорогие. Мы знаем, что есть четыре факта получения хорошего урожая. Это свет, вода, тепло и плодородие почвы. Свет, вода и тепло одинаковы для всех. А дело - только в плодородии. Мы добиваемся ее не минеральным питанием, а натуральными методами».

Каждый приходящий в проект инвестор должен гарантировать использование только таких натуральных технологий. А руководство «зеленого» агрохаба гарантирует фермерам сбыт продукции:

«У нас сквозной бизнес-процесс, который резко повышает эффективность этих ферм. Например, выращивание дождевых червей «Старатель» или пчеловодство. А скажем, если у каждого фермера будет 4-6 ульев (а они просто необходимы), то управлять этими ульями ему вообще не обязательно - придет человек, который все сделает. В таком случае, половина меда остается у фермера, а половину он отдаст в кооператив для его дальнейшей реализации».

Отметим, что Сергей Конин известен во Владимирской области, в первую очередь, производством биогумуса при помощи дождевых червей «Старатель» и строительством биовегетариев.

Кроме этого, за Кониным по пятам ходит слава «бизнесмена-прожектера», множество громких идей которого так и не были реализованы. Сам предприниматель проходит в суде процедуру личного банкротства, банкротится также и некоторая часть связанных с ним фирм. Но Конин полон энтузиазма. Не так давно он , что считает банкротство одной из приемлемых схем ведения бизнеса.

Напомним, несколько лет назад «эко-бизнесмен» Сергей Конин анонсировал строительство масштабного «Экопарка» в Суздальском районе Владимирской области. О мега-парке, который должен был раскинуться на плодородном Суздальском Ополье, не рассказывал только ленивый. Но через некоторое время эта тема вдруг ушла из публичного пространства. А в 2014 году , что штрафуют Конина за неиспользование ценных земель и грозят их отъемом.

Около года назад, курирующий сферу сельского хозяйства, вице-губернатор Владимирской области Роман Русанов заявил, что подыскивает для «шикарного Суздальского Ополья» нового собственника. Подробнее - в материале . Сейчас так и не распаханные просторы, как и многая другая собственность бизнесмена Конина, заложены в «Россельхозбанке».

Сергей Конин говорит, что не смог реализовать мега-проект «Экопарк Суздаль» по независящим от него причинам. Бизнесмен утверждает, что команда нового губернатора Владимирской области предпочла забыть о старых договоренностях. В строительство экопарка должен был вложиться «Китайский банк развития». Но все договоренности держались на гарантиях команды прежнего губернатора:

«Понятно, что после смены власти у нас все глобальные проекты, которые зависят от регионального уровня, были приостановлены. Мы ведь представляли этот проект на БРИКСе - там нам дали хорошие отзывы. Потом мы представляли проект на конференции в Китае, и по инвестициям получили одобрение китайского «Банка развития» (это как у нас «Внешэкономбанк») и подтверждение готовности финансировать этот проект. Но дело в том, что этот проект считался региональным, именно поэтому он и был поддержан. Эти поездки прямо анонсировались областной властью. На переговоры ездили с официальными представителями. На БРИКС мы оба раза ездили с вице-губернатором Александром Леонтьевым, а в Пекин - с вице-губернатором Александром Денисовым. Но сначала мы ездили в Министерство туризма РФ и в Министерство культуры РФ - и это стало рассматриваться как экологический туризм. А на сегодняшний день, я так понимаю, он не считается необходимым. Поэтому мы сейчас ушли немножко в другое направление по принципу краудинвестинга, собираем пул инвесторов. Если все будет хорошо, мы этот проект в этом году запустим».

Предприниматель Конин не считает, что борьба за Суздальское Ополье полностью проиграна. По его словам, дальнейшая судьба проекта экопарка во Владимирской области должна будет решаться в этом году.

В подтверждение того, что его проекты имеют возможность реального воплощения, Конин обращает внимание на то, что они уже начали реализовываться в других регионах нашей страны.

В интернет-магазине «зеленых проектов» - эта платформа для краудинвестинга была запущена в 2016 году - имеется целый набор «зеленых» инвест-предложений, среди которых несколько экопарков, «крупнейший в мире кластер дождевых червей» и даже эко-хостел в Сочи.

По информации Сергея Конина, например, уже закончился сбор юридических документов для экопарка «Калязин» в Тверской области:

«Мы откроем весной сбор средств и сделаем приглашение для экофермеров. По этому проекту мы будем продавать не землю, а готовую экоферму, куда можно сразу приехать и работать. Вкладывать деньги могут как фермеры, которые готовы сами на земле жить и работать, так и люди, у которых есть свободные собственные ресурсы. Они, допустим, не хотят переезжать из Москвы, но хотят быть владельцами экофермы и устраивать партнерские взаимоотношения с фермерами, когда фермер управляет и имеет 50% дохода с этой фермы. То есть, экофермер берет эту ферму в управление у собственника, управляет ей по определенному бизнес-формату, который мы полностью даем под ключ, и половину маржинального дохода отдает своему инвестору.

Там есть полная поддержка у нас и на уровне района, и на уровне области. Правда, там экопарк поменьше. Но, тем не менее, 300 фермерских хозяйств мы там запроектировали. Земля в собственности у нашего партнера и инвестора. А если здесь пойдет движение, то и здесь будем делать».

Бизнесмен говорит, что другое фермерское поселение - «Великово» - уже полностью сделано под ключ.

В идеале такой фермерский кластер должен работать примерно так. Специалисты передают фермерам эффективные технологии, гарантирующие хороший доход тем, кто их применяет. А владельцы должны производить продукцию, которая реализуется через агрохаб - систему, обеспечивающую хранение, переработку и сбыт продукции. Плюсом фермеры должны еще принимать туристов, обеспечивая им должный уровень сервиса.

Дождевой червь, появившийся на Земле более 600 млн лет назад и успешно переживший динозавров, является не только одним из самых древних, но и максимально приспособленным к жизни животным. Он также и самое прибыльное домашнее животное. Во всяком случае, так с недавних пор утверждают фермеры.Фантастические расчеты

Впервые идея культивирования дождевых червей пришла в голову еще в 50-х годах прошлого века американскому врачу Томасу Баретту, заметившему, что навоз, переработанный червями в гумус и разбросанный под плодовыми деревьями, намного повышает урожайность. После этого Баретт начал уже специально выращивать червей в деревянных ящиках, заполненных смесью земли и навоза с органическими отходами.

Через несколько лет начинание Баретта подхватили окрестные фермеры, а когда биологи по их заказу скрестили несколько червей, появился гибрид под названием "красный калифорнийский червь", широко известный и в России. По крайней мере, о его чудесных качествах (всеядности, скорости переработки и плодовитости) наверняка слышали даже те, кто далек от сельского хозяйства и приусадебного участка. Впервые "калифорниец" появился еще в СССР 20 лет назад, когда его ввезли на Украину из Восточной Европы. Правда, внезапно грянула перестройка, совхозам с колхозами стало не до какого-то червяка — стоял вопрос о выживании. Как известно, это большинству не удалось, а между тем, как утверждает Сергей Конин, директор корпорации "ПИКъ", черви могли бы спасти от разорения большинство агрохозяйств.

Владимир Клешканов, генеральный директор фирмы "Агроэкосервис": Из пищеварительного тракта червя и его слизи в органический субстрат, в почву постоянно привносится крайне полезная почвенная микрофлора, и поэтому 1 т биогумуса заменяет 20 т навоза или перегноя. Можно даже сказать, что весь современный мир сформирован благодаря червям. Испытания "Супер Гумисола" — жидкой вытяжки из биогумуса, проведенные в этом году по нашему заказу на Ейском государственном сортоиспытательном участке (Кубань), показали прибавку к урожаю зерновых на 30%. При этом озимые отлично перенесли как крайне суровую зиму, так и засуху в начале лета.

Анатолий Игонин, профессор кафедры биологии Владимирского государственного университета: Биогумус может не только увеличить урожайность плодоовощных культур в два-три раза, но даже сократить сроки их созревания на две недели.

Сейчас есть три основных продукта вермикультивирования (именно так процесс культивирования червей красиво называют заводчики) — ценное удобрение биогумус, жидкая вытяжка из биогумуса (гумистар, по версии корпорации "ПИКъ", или "Супер Гумисол" у "Агроэкосервиса") и, наконец, сами черви, приобретаемые вновь организуемыми вермихозяйствами и рыболовами.

Сергей Конин: Например, общая рентабельность по крупному рогатому скоту сейчас не более 18%, червяк же легко приносит 300%, и это — не предел. Простой расчет показывает, что если ферма на 400 голов ежегодно продает молока на 6-9 млн руб., то за этот же период коровы производят столько навоза, что, если его переработать, можно заработать 15-18 млн руб.

Цифры впечатляют и на первый взгляд кажутся фантастическими, если бы с утверждениями Конина не были солидарны все остальные предприниматели от вермикультивирования — их данные подкреплены расчетами. К примеру, директор фирмы "Агроэкосервис" Владимир Клешканов ради червя даже отказался от весьма прибыльного бизнеса по торговле цветными металлами: В 1997 году я приобрел 5 млн червей за $10 тыс., за прошедшие пять лет вложил в бизнес почти $200 тыс. не только личных, но и кредитных средств, о чем нисколько не жалею. Сейчас практически не осталось бизнесов с подобной рентабельностью, доходящей до нескольких сот, а то и до тысячи процентов. Причем залежи практически дармового сырья у нас неограниченные.

Сергей Конин: Ежегодный мировой объем качественных органических удобрений — $70 млрд, и, по некоторым прогнозам, к 2006 году он достигнет $100 млрд. Только в Великобритании 445 ферм, перерабатывающих органику с помощью червя, в США червем занимаются до 20% всех фермерских хозяйств (500 тыс.), при этом ежегодно в Штатах реализуется 70-120 млн т различных органических удобрений.

По данным корпорации "ПИКъ", ежегодно проводящей во Владимире конференции под красноречивым названием "Дождевые черви и плодородие почв", сейчас в России не более сотни хозяйств, занимающихся разведением червей, что для огромной страны — капля в море, причем подавляющее большинство из них образовалось в последние два-три года, открыв для себя пока совершенно свободную и очень перспективную нишу.

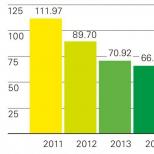

Сергей Конин: По моим подсчетам, для нашей страны требуется 1,5 млн т биогумуса ежегодно, общее же производство составляет сотую часть от потребности. Если в прошлом году мы произвели 120 т, в этом произведем 1,5 тыс. т, но, если бы сделали в десять раз больше, все бы реализовали без проблем. Всего же в России пока производится чуть более 5 тыс. т гумуса.

Дикие черви

|

| Фото: ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ |

| Хорошо упитанный дождевой червь весит 0,54 г |

Как утверждает профессор биологии Анатолий Игонин, словосочетание "красный калифорнийский червь" на самом деле стало не более чем известным брэндом: в России этот вид практически не культивируется, а нередко под этой маркой продаются обыкновенные дождевые черви.

Анатолий Игонин: Мы проверили "калифорнийца" и выяснили, что он генетически ничем не отличается от обычного дождевого.

Между тем разница между "дикими" и так называемыми технологическими (культурными, или одомашненными) червями весьма существенна.

Анатолий Игонин: "Технологический" червь отличается от "дикого" тем, что он приспособлен к определенному виду корма, который он способен перерабатывать крайне эффективно, ежедневно потребляя компост, равный собственному весу (0,2 г), имеет гигантскую плодовитость (в год один червь способен дать начало 1-1,5 тыс. новых червячков) и выносливость, сохраняя активность при температуре +9-28°C. К тому же калифорнийский к нашим условиям по причине своего южного происхождения просто не приспособлен.

Профессор Игонин имеет полное право так утверждать по одной простой причине: в середине 80-х он на кафедре биологии Владимирского государственного университета вывел породу червя, получившую позже название "Владимирский гибрид "Старатель"", скрестив российскую (северную) и киргизскую (южную) популяции навозных червей вида Eisenia foetida.

Сергей Конин: В 2000 году мы приобрели патент профессора Игонина на способ выведения технологических червей с популяцией червей, которые зарегистрировали под торговой маркой "Старатель", а теперь по договору с МГУ занимаемся составлением генетического паспорта на этого червя. Это позволит нам иметь приоритет перед американцами, которые пока лидируют в мире по вермикультивированию.

Владимир Клешканов, окончивший МАИ и за пять лет ставший биологом, утверждает, что за пару лет из любого червя готов вывести "технологического", чем активно и занимается. Для чего приобрел микробиологическую лабораторию за $50 тыс.

Первый укус

Одно из главных достоинств вермикультивирования — сырье, валяющееся, можно сказать, под ногами,— им могут стать любые органические отходы, от картона и опавшей листвы до ресторанных объедков.

Юрий Юрков,

директор фирмы "Экос": В каждом городе до 30% отходов составляет органика, что является потенциальным кормом для червя, но этим никто не занимается, хотя для муниципальных служб организация подобных хозяйств во многом решила бы проблему переработки отходов.

Владимир Клешканов: У нас имеется прекрасный опыт переработки червями ила канализационных коллекторов. Полученный биокомпост перестает быть токсичным, он не обладает неприятным запахом и не несет в себе патогенную микрофлору.

По словам фермеров, в последнее время "червивой" проблемой переработки отходов заинтересовался и московский мэр.

Но самым любимым блюдом для червей является все же обыкновенный навоз, которого, по данным ВНИИ органических удобрений и торфа, в агрохозяйствах страны скопилось более 900 млн т — червям даже за десять лет не съесть. Единственное "но": свежий навоз червям не только не подходит, но даже способен их погубить.

Владимир Клешканов: В начальный период разложения из навоза активно выделяется азот в виде аммиака, и черви в такой среде просто погибнут. Поэтому навоз необходимо компостировать, для чего в естественных условиях требуется от шести месяцев до года. Современные технологии предварительной ферментации (разложения сложных белков, крахмалов, сахаров) позволяют этот процесс сократить до недели.

В самом выигрышном положении находятся те, кто имеет собственное сырье,— тот же Конин, в корпорацию которого входят семь подсобных хозяйств, дающих 30 тыс. т навоза — более чем достаточно для собственных нужд. Те же, кто скота не имеет, вынуждены навоз покупать.

Юрий Юрков: Выгоднее всего создавать "червячную" ферму в непосредственной близости к сырью — это позволит существенно сократить транспортные расходы. К примеру, мои потребности в навозе полностью удовлетворяет соседний совхоз, поблизости от которого я арендовал теплицу для червей,— 800 голов совхозного скота ежегодно производят около 5 тыс. т навоза, мне же для переработки пока требуется всего 200-300 т. Одна тонна обходится в 100-120 руб., но из нее можно получить 600 кг гумуса, оптовая цена которого — 6 тыс. руб. за тонну.

Впрочем, найти сырье, да и хозяйство, в котором можно арендовать площади, можно существенно дешевле. Сергей Конин: Во многих хозяйствах навоз просто пропадает, и они готовы продать его за символическую плату — 15-20 руб. за тонну, только бы вывезли. Само же агрохозяйство сейчас можно купить очень дешево — многие с радостью готовы продаться, так как оборотных средств на собственный подъем у них просто нет.

Правда, в подборе корма для червей есть одна сложность, из-за которой можно потерять большую часть поголовья.

Анатолий Игонин: При рождении черви адаптируются к определенному корму — фактически для них первый укус определяет пищеварение на протяжении всей жизни. Поэтому даже начало поставок корма с соседней фермы, на которой скотину кормят наверняка чуть по-другому, черви могут не выдержать — именно поэтому необходимо приобретать и заказывать червей в самом младенчестве, еще в коконах, рассчитывая на определенный корм.

Юрий Юрков: Адаптация взрослых червей к новому корму требует от одной до трех недель, и на этом этапе может погибнуть до 15% поголовья.

Где черви живут

Любовь и уважение всех предпринимателей, занимающихся вермикультурой, к собственным червям сразу бросается в глаза — так хозяин любит свою собаку или деревенская бабушка — корову-кормилицу. У Игонина даже существует любимое выражение: "Люди меня подводили, а черви — никогда", а по бухгалтерии "ПИКа" черви проходят даже как "животные на откорме". Собственно, это полностью соответствует действительности. Мой вопрос "Нельзя ли размножать червей методом деления?" привел Анатолия Игонина в ужас: То, что после разрубания из каждой половинки получается новый червяк, не более чем массовое и страшное заблуждение. На самом деле для червяка подобная травма смертельна — ведь у него один пищевод, одна нервная система.

Несмотря на то что черви по своей природе — гермафродиты (и поэтому даже червяк-одиночка через какое-то время начнет приносить потомство), гораздо более продуктивна все же пара. В природных условиях для поиска партнера черви по ночам вылезают на поверхность, обвиваются друг вокруг друга, в результате чего через несколько дней у самки (червяка, выполняющего роль самки в данный момент) образуется кокон, постепенно перемещающийся вдоль тела к голове, из которого еще через две-три недели появляются в среднем два-три червячка.

В способах организации хозяйства также есть различия — червей можно содержать в деревянных ящиках или на грядках, на улице или в помещении.

Сергей Конин: Начали разведение мы по американской технологии, с деревянных многоярусных стеллажей, но, когда количество червей перевалило за 5 млн, это стало неоправданно дорого. После чего мы все производство перевели на гряды, в отапливаемое помещение. При достаточном количестве площади это более чем оправдано. Хорошо подходит для этой цели помещение коровника или овощехранилища.

В отличие от Конина Владимир Клешканов содержит червей на улице: Пока червям комфортно и хватает корма, они никуда не уйдут, а "уличная" технология позволяет существенно сократить затраты на отопление и аренду. Единственный минус — из цикла выпадает зимний, холодный период, во время которого черви впадают в анабиоз (спячку), но я его использую для упаковки и переработки произведенного летом биогумуса.

Для кормления червя на одну сторону гряды постепенно подкладывается корм (компост), в сторону которого, поедая корм, перемещаются черви, оставляя после себя помет (копролит),— он, собственно, и является ценным биогумусом. Остается только последовательно срезать часть гряды с готовым гумусом, отсеивая неорганические и поэтому не переваренные червями частицы. Одновременно с другой стороны гряда подсыпается свежим компостом. Именно поэтому гряда высотой в полметра постепенно перемещается по помещению — профессионалы называют ее "активной".

Червивое будущее

Рентабельность вермихозяйства подсчитать достаточно просто — она целиком определяется способностью червей к размножению.

Сергей Конин: Мы предлагаем для всех желающих работу по франчайзингу — выпускать биогумус под нашей торговой маркой "Грин-Пикъ". Для начала бизнеса может хватить всего 100 тыс. руб., из которых 80 тыс. пойдет на закупку 40 кг червя (200 тыс. штук), 15 тыс.— за технологию и 5 тыс.— на обучение. Разместить гряды можно в теплицах, подвале или бывшем коровнике. В благоприятных условиях черви способны ежегодно увеличивать свою биомассу в 1-1,5 тыс. раз, в подобной пропорции увеличивая ваши обороты. Квадратный метр гряды высотой 50 см и шириной 1 м ежегодно дает 1 т гумуса (при условии, что на одном метре живет 10-50 тыс. червей), а все вложения окупятся максимум через полгода, при этом себестоимость биогумуса — 1-2 руб. за кг, продажная цена — 5-6 руб. за кг.

При этом уход за червями и сбор гумуса требует минимальных затрат: например, в одном из комплексов "ПИКъ" площадью 288 кв. м 11 гряд дают 250-300 т гумуса ежегодно (1,8 млн руб.), а для полного их обслуживания требуется четверо рабочих.

Впрочем, при наличии достаточного количества денежной массы нет необходимости ждать, пока биомасса червя достигнет промышленных объемов.

Владимир Клешканов: В прошлом году у нас купили три вермихозяйства, каждое из которых стоило порядка 1,5 млн руб., из которых примерно 1,25 млн пошло на закупку 5 млн червей (по 25 коп. штука), остальное — на обустройство, технологию, оборудование и обучение.

По данным американских ученых (российскими подобное не подтверждено), в идеале червяк может жить до 16 лет, принося прибыль.

Другой продукт — "Супер Гумисол" (называющийся гумистаром у "ПИКъ") — представляет собой вытяжку полезных веществ из биогумуса, что в производстве под силу только технологически развитым хозяйствам, так как требует специального оборудования.

Владимир Клешканов: Для разработки технологии получения высококонцентрированной вытяжки из биогумуса мне пригодилось техническое образование (учеба в МАИ и степень кандидата технических наук). Используя достаточно тонкие физико-химические и микробиологические процессы, а также ультразвуковую кавитацию, нам удалось перевести до 95% полезных веществ из биогумуса в водный раствор, не уничтожив ценнейшую микрофлору. Поэтому для обработки тонны семян требуется всего 100 мл нашего "Супер Гумисола".

Если оптовые цены на биогумус сейчас сложились в районе 5-6 руб. за кг, то полуторалитровая пластиковая бутылка с "Гумисолом" стоит 10-15 руб.

Сергей Конин: В среднем по 1,5 тыс. штук партию (штука по 30 коп.) мы регулярно отправляем в московские рыболовные магазины. Особенно заказов много в зимнее время, когда червей на огороде просто так не накопаешь.

Биогумус также активно используется в составе практически всех почвосмесей и биологических удобрений, спрос на которые возрастает в геометрической прогрессии с приближением дачного сезона.

Владимир Клешканов: К собственному биогумусу мы добавляем песок, перегной и дерновую почву — в результате получается почвосмесь "Успех Плюс". Биомасса червя содержит все незаменимые аминокислоты, червемука является прекрасной биодобавкой к комбикормам, добавление живых червей к рациону птиц существенно увеличивает яйценоскость, скорость роста цыплят, экстракты из червей обладают лечебными свойствами и могли бы широко применяться в косметологии.

Сергей Конин: В России порядка 200 млн га обрабатываемых земель, а минеральных удобрений ежегодно производится на $20 млрд, более 90% которых уходит на экспорт, в основном в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. Если же Россия наконец примет программу экологического земледелия, то агрохозяйствам и предприятиям придется переходить от химии к органике, то есть к червям.

При этом на 1 га для восстановления и увеличения плодородия почвы необходимо 6-9 т биогумуса при средней оптовой цене $200 за тонну. В результате получается астрономическая по потенциалу емкость рынка — более $150 млрд. Правда, как признают сами предприниматели, все упирается в платежеспособность агрохозяйств и фермеров. Пока биогумус способны покупать предприятия только типа стадиона "Локомотив" (для покрытия газона), фермеры, занимающиеся женьшенем, или американское посольство, посылавшее своего завхоза в Ковров.

Владимир Клешканов: Дачники — наши основные потребители, большинству фермеров и колхозов, потребности которых могут составлять тысячи тонн, биогумус пока не по карману. Но с развитием сельского хозяйства рынок может многократно возрасти.

Именно поэтому многие предприниматели, хоть и предпочитают это не афишировать, в последнее время активно смотрят в сторону Запада и Востока, где потенциал рынка может быть практически неограниченным. То, что ранее безжизненные пески Арабских Эмиратов и Кувейта стали больше походить на цветущие сады,— во многом заслуга именно биогумуса. Именно поэтому, как утверждает Сергей Конин, мировые цены на биогумус диктуют арабские страны (единственное их требование — не использовать компост на основе свиного помета), а оптовые цены на качественный биогумус доходят до $2 тыс. за тонну.

Сергей Конин: В будущем мы собираемся давать червяка на откорм (развод) в личные подсобные хозяйства в деревнях — так уже давно делают китайцы. По моим подсчетам, средняя семья благодаря червю сможет ежегодно дополнительно зарабатывать 100-300 тыс. руб.

ГЕННАДИЙ КОСЬКИН

В наше просвещенное время каждый знает, какой вред здоровью приносит бездумное применение минеральных удобрений, гербицидов и пестицидов. В последние годы возникла новая угроза – навязывание транснациональными корпорациями в союзе с дельцами от науки новой субкультуры - потребления генно-модифицированных продуктов.

Альтернативой является экологическое земледелие, основанное на восстановлении естественного плодородия почв. Качественные продукты питания – вот настоящая основа здоровья и долголетия. Наша общая цель – получение на любых земельных участках высоких урожаев экологически чистых овощей, фруктов и ягод. Продукция должна долго храниться, сохранять естественный аромат и вкусовые качества.

Считается, что производство такой продукции требует больших финансовых вложений и трудозатрат, продукция получается дорогой. На самом деле не все так плохо. Выращивать по-настоящему качественную, с низкой себестоимостью продукцию возможно, но только с использованием биогумус а, продукта переработки органических отходов дождевыми червями. Альтернативы биогумусу нет, потому что это единственный вид удобрений, применение которого непосредственно в корневую систему растений дает максимальный эффект. Сорнякам при этом питание не достается. А для получения 1 килограмма настоящих огурцов по стандартам био (эко, органик) например, требуется столько питательных веществ, сколько содержится всего в 100 граммах биогумуса.

Биогумус обеспечивает сбалансированное питание растений и укрепляет их иммунную систему, ускоряет созревание плодов и дает значительную прибавку урожая, восстанавливает естественное плодородие почвы. Содержание витаминов в таких плодах в несколько раз выше. Но как перейти на экологическое земледелие, когда производить дешевый биогумус в России ни у кого не получалось.

Ученые и специалисты НПО «Грин-ПИКъ» с 1998 года под руководством профессора А.М. ИГОНИНА работали над решением этой проблемы.

Были реализованы совершенно новые идеи, внедрение которых позволило производить столько биогумуса, сколько его требуется для перехода на экологическое земледелие.

В основе производства – культивирование особых

дождевых

червей

, которые способны производить

биогумус

в товарных масштабах. Этот гибрид, выведенный профессором А.М. Игониным в1982 году, за свою производительность и неприхотливость, получил название «Старатель».

Черви

оказались действительно ручными: они никуда не уходят из рабочей зоны, места поения и кормления.

Так дождевые черви превратились в сельскохозяйственных, домашних животных.

Самое важное в новой технологии то, что она позволяет организовать производство качественного

биогумус

а в любых масштабах. Этим может заниматься и цветовод-любитель, и фермер, и бизнесмен. В качестве сырья годятся практически любые органические отходы.

Более того, «Старатели» не только чрезвычайно прожорливы (производительны!), но и образуют живой конвейер, что позволяет в десятки раз снизить энерго- и трудозатраты, а значит, цену

биогумус

а. Идея признана изобретением,

«активная» или «шагающая гряда» защищена российским патентом.

Биогумус

– идеальное питание для растений, его эффективность в 10-20 раз выше навоза.

Биогумус

является сырьем для производства жидких гуминовых препаратов («Гумистар»), а также для производства качественных почвосмесей. А идеальным производителем

биогумус

а как раз и является «Старатель». Представьте себе, что один «Старатель» за год дает потомство полторы тысячи особей, их нарастающая биомасса производит за этот период до 100 кг

биогумус

а

!

Почему Грин-ПИКъ продает не только

биогумус

, но и

дождевых

червей

«

Старатель» вместе с технологией? Ответ прост: так выгодно всем, потому что экологически чистых продуктов катастрофически не хватает. Самую низкую себестоимость

биогумус

а можно получить при организации производства на месте, непосредственно у источника сырья. А оно образуется везде: на приусадебном и садовом участке, на фермах и предприятиях пищепрома, даже на кухне.

Простой пример: средняя корова за год дает молока 6 тонн, что дает доход с учетом оптовой цены 90 тысяч рублей. На одну корову приходится шлейф (бычок, нетель), которые все вместе дают 30 тонн навоза в год. Если переработать это навоз в

биогумус

, то получим около 18 тонн биогумуса и 180 кг. червей, на общую сумму 360 тысяч рублей. При этом рентабельность производства молока около 15%, а

биогумус

а и червей – не менее 300%. Учтите, что для содержания и кормления коров заготавливается сено, силос, требуются комбикорма и лекарства. А дождевой червь потребляет отходы, при этом не болеет и не является переносчиком болезней ни человека, ни животных, ни птиц. Он создает только ценности:

биогумус

, собственную биомассу и чистую окружающую среду.

Давайте же вспомним добрым словом доктора медицинских наук профессора А.М. Игонина, который приручил дождевого червя. Он прожил яркую жизнь, прошел Великую Отечественную войну, был полковником медицинской службы, работал до последнего дня над решением проблемы доступности качественных продуктов питания. Он желал здоровья и долголетия всем людям. И видел, что путь к этому один для всех – через экологически чистую окружающую среду и правильное питание.

И сегодня эти задачи остаются актуальными.